森田石材店ブログ - 森田石材店あれこれ -

イベントに参加しました

2022年10月24日 08:00

こんにちは、本店スタッフです。

日曜日は、このブログでも告知しておりました「丹波GO!GO!フェスタ」へ参加してきました。

このイベントへの参加は初めてで、何もわからないまま…最初は「まぁ何個か売れたらラッキーくらいに思っておこうかな」という感じでしたが、やはりお客様の傾向が分かってくると「来年はこうしよう」「今度はこういう風に陳列しよう」と次への課題が見えてきて楽しかったです。

例えば、今回は不要になったサンプル石を箱に入れ『ご自由にお持ち帰りください』と札を付けて足元に置いていたのですが「気になるけど…でも持って帰ってもなぁ…」という感じで結局やめられる反応が多かった気がします。なので、次はもっと活用例を提案できるようにしたいです。

お客様に言われた「鍋敷きにするわ」というアイディアには「なるほど!」と思いました。

私なら「キレイだから」という理由だけで持って帰ってしまう単純人間なので(おかげで部屋の中は物で溢れているのですが…) なかなか動機付けを考えるのが苦手です。

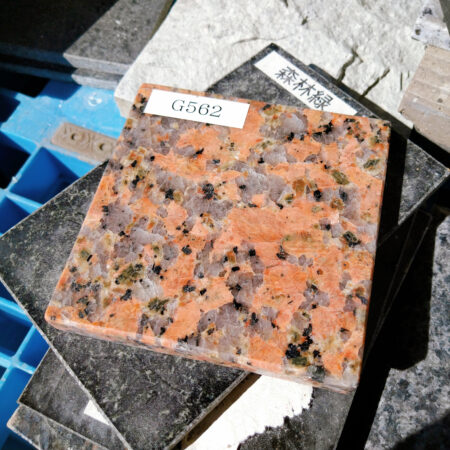

ちなみに、↑の写真のG562はイベント前から目を付けていたので私が持って帰りました。これだけで大満足です。

今回のイベントで一番人気だったのは、石で出来た動物の置き物たちでした。

準備中、開封しながら「この子は…正直どうかな…売れるかな…」と思っていた子でも「かわいい!」とお迎えしてくださるお客様も多くて、むかし上司から言われた「仕事に自分の好き嫌いを持ち込んではいけない」という言葉を思い出し反省しました。みんなかわいいです。

来年の参加に向けて、今からアイディアをたくさん集めたいと思います。

石材かるたが届きました。

2022年09月13日 08:00

こんにちは。本店スタッフです。

次のブログは何を書こうか~ と、悩んでいる時によいものを受け取りました。

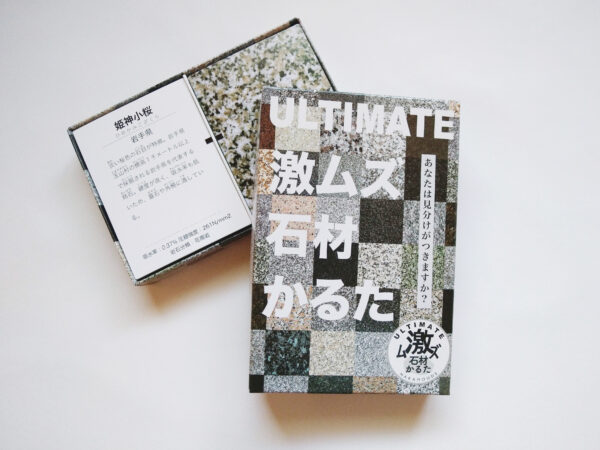

以前、このブログでも紹介しました墓詣でさんの「アルティメット 激ムズ石材かるた」です。

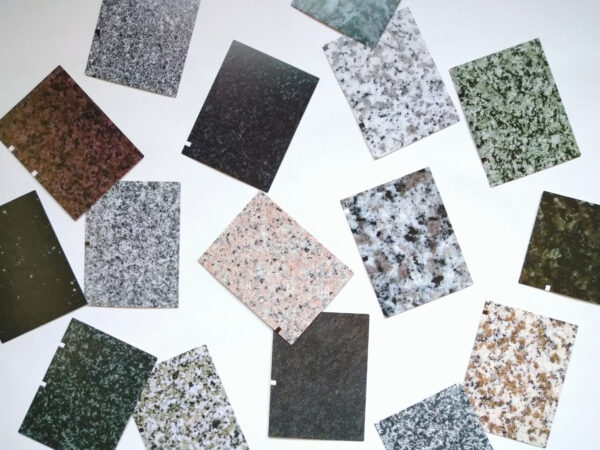

「お墓に使う石ってグレーのものばかりでしょ」と私も以前は思っていましたが、こうやって並べると個性的な石がたくさんありますね。それでも、白~グレー系や黒系はそれぞれ特徴をしっかり覚えなければ札を取るのは難しいです。

そして、一番気になっていた印刷のクオリティですが、実際の石と一緒に写真を撮ってみました。どうでしょう。見事に紛れ込んでいます。

「渡された絵札と同じ石のお墓を展示場で探す!」なんていう遊び方も楽しいかもしれません。

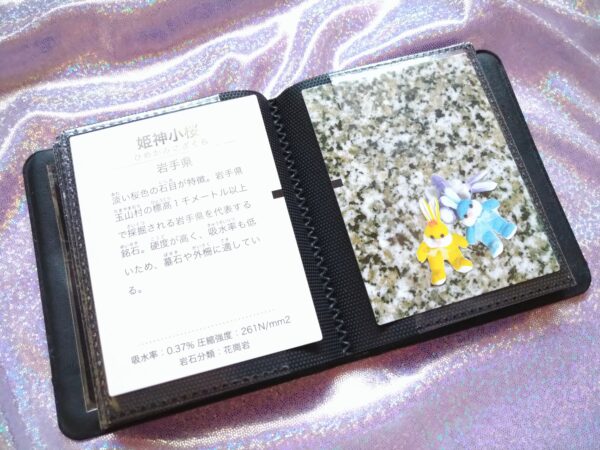

私は個人でも購入したので、自分用はこんな風にファイルに収納していつでも見れるようにしようと思っています。

Makuakeでの受注は終了してしまいましたが、一般販売も計画中ということで気になった方は墓詣でさんのサイトやSNSをチェックしてみてください。

【カテゴリ】

8月27日は仏壇の日

2022年08月25日 08:00

こんにちは。本店スタッフです。

みなさんへお送りしているニューズレターの表紙に毎回「今日は何の日」というコーナーを設けており、その月の記念日を探してご紹介しています。

これが、有名すぎると面白みにかけるし、趣味に走り過ぎたりマイナーすぎてもピンとこないですから、いい具合の記念日を探すのに地味に苦労しています。

さて、数ある記念日の中に「仏壇の日」という記念日があります。しかも「毎月27日」ということで、年に12回も。

もともとは3月27日が仏壇の日だったのですが、だんだんと拡大していって毎月になったそうです。

この3月27日が何の日かというと西暦685年3月27日に 天武天皇が「諸國(くにぐに)の家毎に佛舎(ほとけのみや)を作り、即ち佛像と経とを置きて礼拝供養せよ」との詔を出し、これ以来「仏壇」を拝むようになったとされています。

そのことにちなんで制定されました(ただし、その頃は貴族や役人などごく一部の人だけが祀っていて、庶民にも普及するのは江戸時代に幕府が仏教政策を行うようになってからです)

仏壇の日だから、特にこれをしましょう!という決まりはありませんが、普段できていないお掃除をしたりご先祖様を思うきっかけになれば良いなと思います。

………………………………………………………………………………………………………………………………………

追記。前回のブログで「お盆とうろう」のことをお話しましたが、その後無事入手できました。

他の方の写真ではブドウやナスなど食品のモチーフが多かったのですが、私のところへやってきたものは鐘や手桶などのモチーフばかりでした。

しばらくこうして飾っておこうと思います。

【カテゴリ】

かわいいお盆の飾り

2022年08月03日 08:00

こんにちは。本店スタッフです。

もうすぐお盆ですね。

先日、ネットでお盆用品を検索していた時にふと目に留まったものがあります。

東北地方でお盆に飾られる「お盆とうろう/とろんこ」だそうです。灯籠と言っても火を灯すようなものではなく

一見おもちゃのようなかわいらしい飾りです。フリー素材の写真がなかったので、私の拙い絵で申し訳ないですが…。

細長い和紙の両端にカラフルに着色された最中の皮が付いていて、これを盆棚やお仏壇に下げて飾ります。

見た瞬間、あまりのかわいさに即「欲しい!」となり、代行してくれる人がいないか知り合いに声をかけてみたのですが、岩手県に住む人は「こんなの初めて知った」と言っていました。

東北でも主に秋田県・山形県・青森県あたりの風習のようです。

モチーフはカブ・ナス・蓮の花・提灯・鐘など「お供えをしたいけど手に入りにくいもの」を表現しているそうです。

また、吊り下げて飾るのは一説では地獄で逆さ吊りに苦しむ亡者が口にしやすいように と言われています。

お盆前になるとこれがスーパーにたくさん並ぶらしくて羨ましいかぎりです。来年はとろんこを求めて東北へ行くしかないですね。

森田石材店にも、とろんこはありませんがお盆用品を多数取り揃えております(写真はたんば篠山店です)

【カテゴリ】

厄神さんへお払いへ

2022年07月29日 08:00

滝野店の河合です。

ここ数年ずっと病気やケガが続いてます。そこに重ねて今年は数えの42で厄年です。

どないかならんかなぁ、と厄神さんに厄落としに行ってきました。

神主さんに、厄年って何に気を付けたらエエですか?と質問したところ・・・

「来られる皆さんから

『厄年になればどうすればよいか』『何をすればよいか』また『何をしてはいけないか』

という質問をよく受けますが、時代や地方により様々ですので決まった一つの答えがあるというものではありません。

昔は、厄年になりますと命長く・末長くという想いを込めて、火箸をお祝いとして贈られる方が多かったようです。

火箸を使う機会も多かったですから(現代の様に電気・ガスではなく、炭や薪で火をつける時に使用)。

しかし、最近では火箸を贈られても、厄年の間、箱も開ける事もなく置かれているだけということよく耳にします。

それでしたら、火箸と同じように長い物で実際にお使い頂ける物に想いを込められるのも一つの方法かと思います。

男性でしたらベルトやネクタイ等をお祝いとして贈られるのもいいのではないでしょうか。

女性の方でも、帯やベルトやスカーフ・ネックレスやブレスレット等、火箸に代わる長い物を贈られる方も多いようです。

厄祓いに限らず、ご祈祷はご本人様やご家族様のお気持ちだと思いますので『あれはしてもいい』『これはしてはだめ』という事だけにまどわされないということも大切ではないでしょうか。

世間一般には、厄年の時は災い・災難が起こると言われております。

これは、古代の日本人が長年の生活から見出した習慣ですが、近年特に感じます事は、厄年になると『悪い事が起こる』と言う事だけが頭にあり、悪い方ばかりに考えられる方が多いように思えます。

確かに、何事でも最悪の事態を想定する事はもちろん大切です。

当社も年間数十のお祭がありますが、いつも願う事は当日晴天に恵まれ、参拝者の事故がない事です。

やはり雨が降った場合の準備も当然いたしますが、『雨降ったらどうしよう』という悪い事ばかりを考えずに、前向きに晴天になる事だけを願っております。

『厄年』を少し前向きに考えますと、特に家庭・仕事において『役目の年』『役割の年』と置き換えてもいいのではないでしょうか。

男性ですと家族の柱として、また仕事での責任。女性ですと、家庭での役割・仕事での役目等・・・。

困難・災いとは、乗り越える事のできる人に与えられる神様の試練ではないかと思えます。

今の社会情勢では『厄年』に限らず、毎日がいやな事・つらい事・腹の立つことの連続ではないでしょうか。

これは当然私共神職にしましても同様ですが、困難を乗り切ろうとする前向きな気持ちが、明日へのスタートではないでしょうか。

厄祓祈祷を受けに来られる方の中には、厄年に関らず、悪い事が無く、より良い年になるようにと、ご家族全員、或いは個人で毎年お受けになられる方もいらっしゃいます。

また、会社という大きな団体でお受けになられる方もいらっしゃいます。

御祈祷を受けられることにより、明日へのきっかけとなります事を心より願っております。」

というお話を頂きました。悪い事ばかり気にせず、前向きに考える事が大事ですね。

【カテゴリ】

気になる商品

2022年07月14日 09:00

本店スタッフです。

森田石材店で働きだして半年が経ちました。

知り合いから「もう石の名前は覚えた?」と聞かれたのですが、残念ながらまだです。

早く石を見て「これは〇〇石だね」と言えるようになりたいですね。

さて、石の名前を覚えるのにどうしたものかと考えていると、インスタでとてもよい商品を見つけました。

株式会社生田化研社さんが製作された石材カルタです。ありそうでなかった商品ではないでしょうか。

こちらの商品、実は昨日販売開始したばかりなんです。

私は数日前から楽しみにしていたのですが、さすがに仕事中には買えないので我慢してお昼休みに即チェックしたらすでに目標の97%まで達成されていて驚きました(早割商品は売り切れ…)

取り札に使用されている石材の写真は非常に精度の高いものらしく、印刷物オタクとしてはその辺りも気になります。

商品到着は9月頃ということで、到着したらまたご報告したいと思います。

【カテゴリ】

『あじさい寺』観音寺

2022年07月08日 08:00

こんにちは。

本店の垣崎です。

6月末に京都府綾部市にある観音寺に行ってきました。

このお寺は『あじさい寺』とも呼ばれていて、あじさいが咲く時期になるとたくさんの人が訪れるようです。

私が行ったときも近くの駐車場はいっぱいでした!!

駐車場にもあじさいが所々咲いていて一緒に行った子供たちはそれだけで満足していました(^^)

境内に入るとあじさいはもちろん。

お地蔵さまもたくさん迎えてくれます。

口元には赤色が施されていて可愛らしい印象でした。

お地蔵さまの前にある詩にもほっこりします(*^^*)

ここは写真を撮るために列ができていて、私も並んで撮りました!!

写真では伝わりにくいですが、水面が光ってすごくきれいでずっと見ていられる空間でした。

でも、後ろには順番待ちの列があるので、早々に退散。(笑)

私が行ったときには、満開の時期は過ぎているようでした。

次は満開の時期に行ってみたいです。

6月末なのに、この日はすごく暑かったので、皆様もこれからどこかにお出かけされる際は、水分補給と暑さ対策をして、熱中症にならないよう気を付けてお出かけください。

※最近はハートのあじさいが流行っているそうで、見つけたのでパチリ。お気に入りです(^^)/

【カテゴリ】

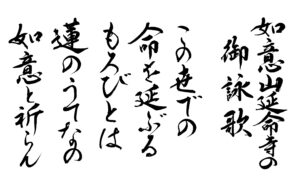

御詠歌の石碑

2022年06月28日 09:00

代表の森田です。

お寺にはそれぞれ御詠歌があります。関西ではお葬儀後、西国三十三か所の御詠歌を四十九日間唱える風習があります。

私も父を送った際、毎日家族で唱えたのですが、それを期に「西国巡礼」を二年かけて回りました。

今回は、真言宗の延命寺様の御詠歌を石に刻ませてもらいました。

正面は御詠歌で、裏面は高野山金剛流御詠歌による布教を発願し会員を募られた経緯が記されています。

また、来年が三十三年に一度の「地蔵菩薩御本尊御開扉」の年でもあるので、この碑を建立されました。

除幕式の風景です。御祈祷ならびに会員の皆様で御詠歌を唱えられました。

向かって右側の方が、この碑の文字を書かれた「書道家の新井芳洋氏」です。

力強さと女性のやさしさも伝わる文字だなと思いました。

なぜお墓と仏壇2つもあるの?

2022年01月07日 08:00

代表の森田です。

毎年の恒例ですが、年末にお墓そうじと仏壇・神棚のそうじをします。

さて、日本は死者や先祖をお祭りするのにお墓と仏壇、二つもあるのでしょうか?

まず中国に三千年ほど前から礼に関する諸説を集めた「礼記(らいき)」という本に、2つの魂「魂(こん)」「魄(ぱく)」があるといわれています。

魂と魄が一つになると生きている状態です。死ぬと二つに分かれ、気体の様に軽いたましいは(魂気)は天に帰り、形ある思いたましいは(形魄)は大地に帰ります。

日本では、魂気はお位牌に宿り、形魄はお墓に帰ります。「魄(ぱく)」とは「白+鬼」で、白は白骨を意味します。

簡単な説明ですが、どちらもご先祖様がおられるところなので、年に一回は大掃除をしてあげてください。

【カテゴリ】

近くで四国八十八ヵ所お参り

2021年09月30日 08:00

こんちは(^-^*)/

篠山店スタッフです☆彡

先日、四国八十八ヵ所お参りしてきました!

88ヵ所?!すごっ。Σ(゚ω゚ノ)ノ

と驚かれるかもしれませんが、1ヶ所ですべてをお参りできる素敵な場所があり、そちらに行ってきました((^┰^))ゞ

神戸市須磨区にある大本山須磨寺。

こちらには、三重塔があり敷地内に「四国八十八カ所お砂踏み霊場」があり、各札所の砂をガラス越しに踏んでお詣りが出来ます。

お砂を踏む事により各霊場にお参りした事と同じ功徳が与えられるといわれています。

「南無大師遍照金剛」とお唱えしながら有り難く(感謝しながら)丁寧にお砂を踏みしめて、お大師さまのご加護を頂きましょう。

【お砂踏み】は400年前に始まったようで、昔は交通の便がなくお参りに行けなかったことから、各地にこのような場所ができたそうです。近くでは、大阪府:勝尾寺にもあります。

四国八十八ヶ所霊場会でも記念事業があるようです。

『賜弘法大師号1100年記念事業』として

*2020年に賜弘法大師号1100年記念

*2023年に弘法大師御生誕1250年記念 等

「お砂踏み」を通して四国遍路の魅力の一端に触れてみてはいかがでしょうか。