森田石材店ブログ - 森田石材店あれこれ -

大昔の灯籠を移設

2020年08月17日 08:00

代表の森田です。

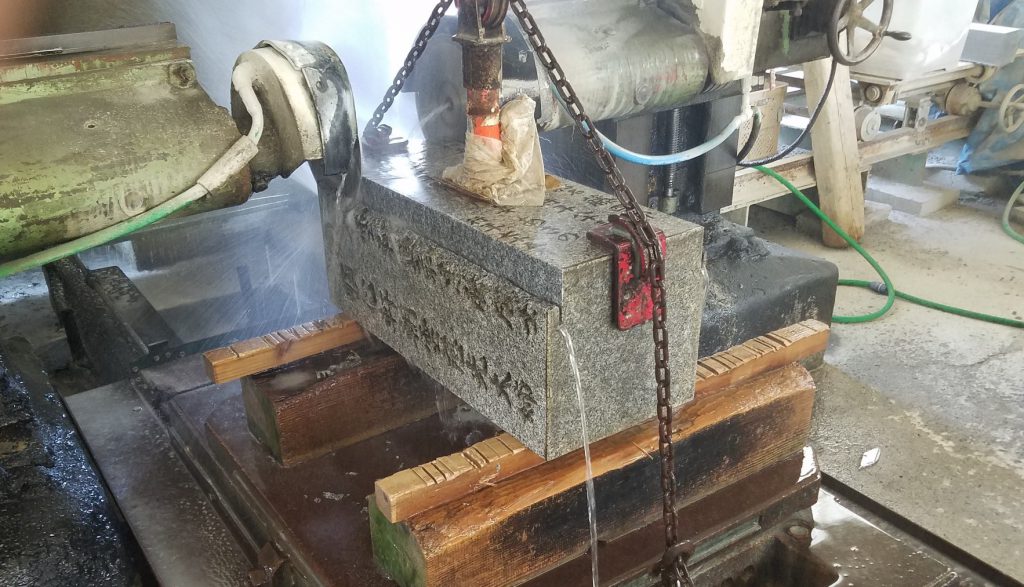

今回は灯籠(五重塔)を静岡県から丹波に引っ越しです。

灯籠といってもかなり昔のもので、製作時期は不明ですが加工・細工などから考えると鎌倉・室町時代頃のものかと思います。

当然傷みもかなりあるので、一番苦労したのが解体です。繋ぎ目をセメントで固定してあったので慎重にノミを使って外しました。

外すとパーツごとにサラシで巻いて傷つけないように荷造りをして持ち帰りました。

次に工場で仮組みをします。

改めて組み直すとかなり歪んだ形で組まれていたので、修繕をしました。

付着しているセメント部分を「コンプレッサーノミ」で剥がし、1パーツごとに重なる部分を「ガタつき」が無いようにノミで削りながら、修繕をしました。

お客様の玄関先に設置。

なんとも自然な趣きになりました。

年月の経った「石の汚れ・苔」は最高に美しいですね。

お盆前のお墓掃除

2020年08月13日 08:00

滝野店の中村です。

先日、我が家恒例のお盆前のお墓掃除をしてきました。

まずは正面文字の掃除です。

虫が巣を作っていたので綿棒で取り出します。

苔も除去します。

家紋も苔が生えているので除去します。

普段掃除の出来ない花立を水鉢の隙間も掃除していきます。

気合いの入った娘たちは玉砂利まで洗ってました。

最後に初めて経験した3ヶ月に及ぶ休校、そして無事1学期を終えた事を報告していました。

小学1年生の三女はお念仏。

「なむなむなむつ…」と唱えています。次女に「違う!なむあみだぶつ!」と言われて「なみなみなむつ…」

賑やかなお墓掃除でした。

【カテゴリ】

一年のスタート

2020年07月28日 08:00

代表の森田です。

7月から弊社は一年のスタートとなります。会社には稲荷神社をお祀りしているのですが、一年のスタート時にはお礼参りとお願いに伏見稲荷大社に行きます。

まず千本鳥居を抜けて、熊鷹社まで登ります。ここまでは順調に登れるのですが、熊鷹社から四ツ辻までが結構ハードで・・・息切れします。

四ツ辻の「にしむら亭」で御供え物と鳥居を購入します。

四ツ辻から弊社の神様「玉姫大神」は、約50mほど登った「下之社」にあります。

下之社におられる「玉姫大神」さまに一年のお礼とお願いをしました。

私の毎年のルーティーンです。

【カテゴリ】

銭形水鉢

2020年07月06日 08:00

代表の森田です。

梅雨の侯・・・雨が多いと気持ちも下がり気味ですが、雨降りの庭鑑賞は、ちょっといい感じです。

今まで庭木や石灯籠を鑑賞することはなかったのですが、ゴールデンウィークから草引きを中心に庭の手入れをした事もあり、ほんの少しですが毎朝掃除と水やりをするようになりました。

自分で手入れをすると愛着が湧いてきます。「いつまで続くかな?」と嫌味も言われていますが(笑)

さて、今回ご紹介する「水鉢」は、私が庭石の中で一番好きな石です。石工の業界に弟子入りした時、最初に作らせてもらったのが水鉢で、その時の光景が鮮明に蘇ってきます。

水鉢(蹲居)の中でも「銭形水鉢(銭鉢)」です。京都の龍安寺の銭形水鉢は水戸光圀公から送られたものと言われています。

「吾・唯・足・知」と彫られています。口を中心になんともうまく使ったな・・・唯、感心します。

「吾唯足るを知る」とは、他人と比べてではなく、何が自分にとって必要で何が不要なのかきちんと見極めること・・・昨今「足りる」「満足する」気持ちが麻痺してきている世の中、頭の片隅にいつも持っておきたい言葉ですね。

30年前に据え付けた「銭形水鉢」です。愛知県岡崎市の夏山石で作られたものです。

苔むしって、侘び寂びを感じれるようになりました。

私がこだわったお墓づくり

2020年06月15日 08:00

代表の森田です。

やっと念願の我が家のお墓が完成しました。

当然ながら、私もお墓づくりの当事者になるのは初めての体験です。仕事上、あれもこれもと考えがちですが、自分なりに反映したいことを考え、今回のお墓づくりとなりました。私の個人的な「こだわり」をいくつかご紹介します。

こだわり1.小さなお墓にしたい。

長年いろんなお墓を見てきました。その中でも昔ながらの夫婦の戒名が刻まれた小さなお墓が好きだったので、父が建てた五輪塔と祖父母のお墓を小さく再加工しました。

再加工することで、43年前の墓石が新品同様になりました。

(加工前)

(加工後)

こだわり2.蓮の花を付けたい

お墓自体がシンプルなので、蓮華加工をしました。蓮華には上蓮華と下蓮華(伏蓮華・逆蓮華ともいいます)があるのですが、あまり派手になるのが好きではないので、下蓮華のみを付けることにました。これも、今までの石を加工しました。

こだわり3.つながない一本物の延石

石の種類によって長尺物が採れる石があります。長尺といっても通常は3~4mが最長とされています。しかし、最近調子がいい中国の吉林省から採石される吉林白という石は結構長いものが採れると聞き、ダメ元で聞いてみたところ、「4.7mの一本物が採れる」ということで、この延石を仕入れました。

吉林白は石目もきれいでオススメです。

こだわり4.写経を入れました。

これだけは、どうしてもやりたかったのが「写経」です。今まで多くのお客様に「写経」を勧めてまいりましたが、当然、自分の時もやりたいと思っていましたし、これをすることでお墓へ感情を注ぐような気持ちになります。

そして家族みんなの写経を納めました。生前父が書いていたものも見つかったので、それも一緒に納めました。

写経に一番ハマっていたのは長女でした。「めっちゃ楽しかったもっと書きたい」と言ってました。また東京にいる長男がちゃんと写経を書いて送ってくるか心配しておりましたが、納骨日ギリギリに到着!!

家族全員で作ったお墓になったと思います。

これはお墓の中にあった43年前の写経です。私が中1の時に書いたものも入っています。

納経した様子です。

ようやくお墓が完成して私はホッとしていますが、母はお骨がお墓に入ってしまったので寂しい様子です。

before

after

お骨袋の作り方

2020年01月01日 08:00

今回はお骨袋の作り方をご紹介いたします。

お渡ししているセットの中には既に裁断された生地と紐をお入れしています。

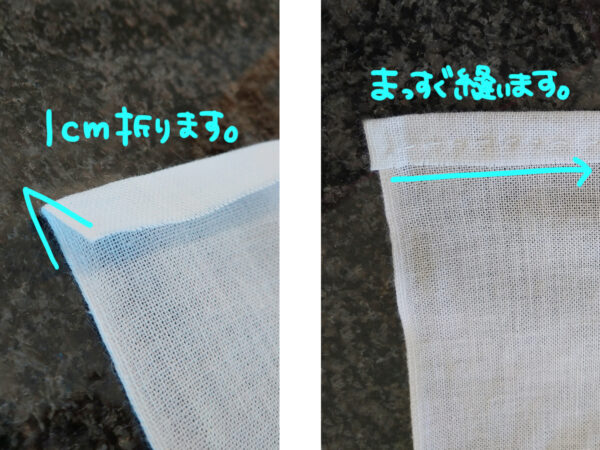

①口になる部分を1㎝ほど折って縫います。※三巻にすると更に丈夫に仕上がります。

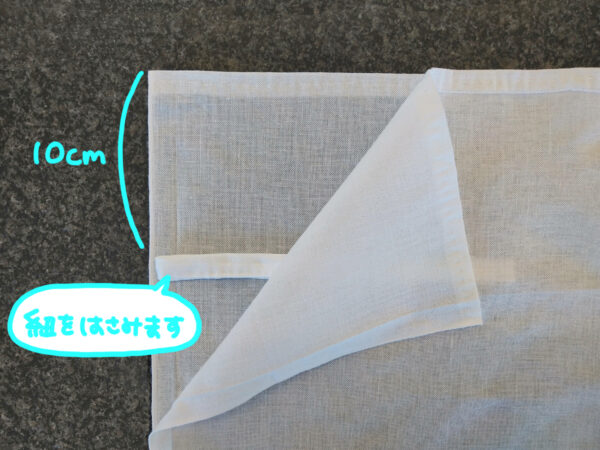

②中表にして半分に折り、両脇1㎝のところで縫い合わせます。同梱の紐は二つ折りにして、口から10㎝ほどの位置に挟み込み一緒に縫い付けます。

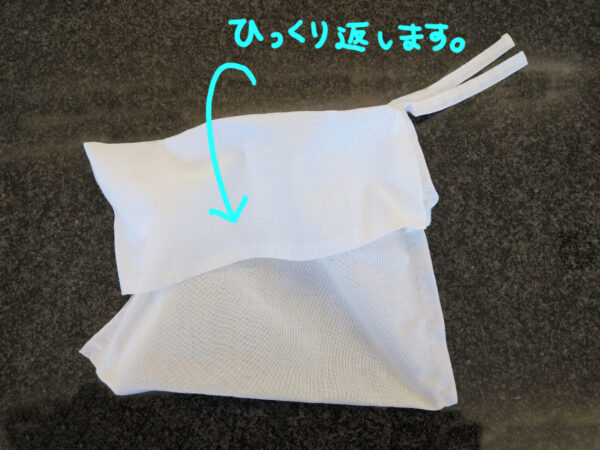

③表に返して出来上がりです。

……………………………………………………………………………………

■ 生地を裁断して作られる場合

裁断サイズ

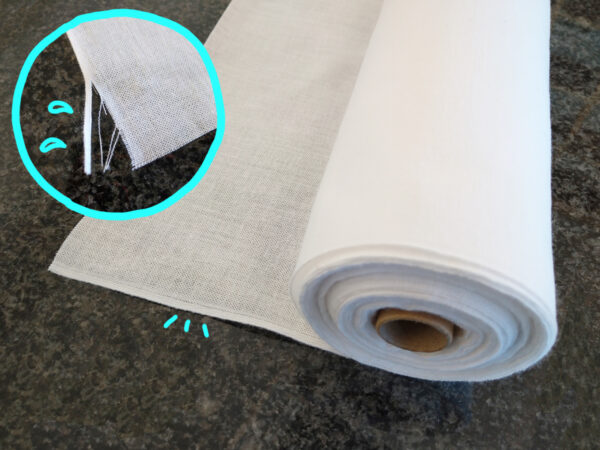

袋…長さ75㎝×巾33.5㎝※(サイズは目安です。晒生地の場合は巾なりのままご使用ください)

紐…41㎝×4㎝

▼ 晒生地の両端には「耳」が付いています。耳を切ってしまうと生地がほつれやすくなってしまうので、切らずにそのままご使用ください。

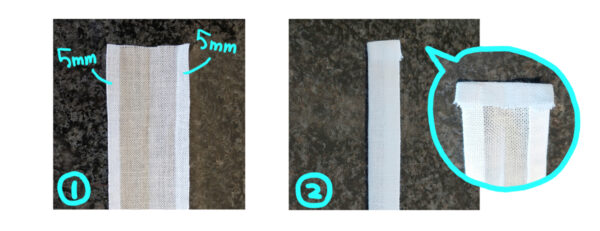

紐の作り方

①両端を5㎜の幅で折ります。

②真ん中で二つ折りにして縫い合わせていきます。端はそのままでもいいですが、中に折りこんでから縫うとキレイに仕上がります。

中表で縫い、最後にひっくり返す方法もあります。その場合はループ返しなどの道具があると便利です。

……………………………………………………………………………………

今回は一番簡単な基本の作り方をご紹介いたしました。口の部分に紐を通して巾着のようにも出来ます。

故人様が大切にしていた着物の布を使ったり、好きだった色や柄の生地を使われるのもいいと思います(※生地は綿や麻・絹などの天然繊維をお選びください。ポリエステルなどの合繊繊維は土に還らずに、お骨がそのまま残ってしまいます)

【カテゴリ】

逆修

2019年09月19日 08:00

こんにちは、篠山店の上山です。

お彼岸に入りました、私はこの時期、出会ったことも無い先祖の戒名を見て色々思い返すことがあります。

突然ですが、タイトルの言葉は「逆修(ぎゃくしゅ)」と読みます。生前に逆(あらかじ)め自分の死後の冥福を修めるという意味です。

生前戒名とも言います。昔から生前に戒名(法名)を受けると長寿すると言われてました(もちろん迷信でしょうが)。

最近ではそのような理由よりも、子供たちに負担をかけたくないということで受けられる事が多いようです。

以前の話ですが、お墓をお考えの方より「森田さん、私らの生前戒名授けるんですが何しろ初めてのことなので一緒に居てほしい」との事でお寺での逆修授与に同席しました(もちろん私も初めての経験です、一番端っこに座っていただけですが)。

その日はお盆の暑い日でしたが、休み返上でお供しました。本堂の中はクーラーも付いていないのに冷んやりし、凛とした空気に包まれていました。

ご住職からお二人分の戒名の文字の由来(願い)と、続いて法話もお話しいただいて、法話の途中には童謡の”ふるさと”「兎追いし~」まで飛び出しでしたので長時間になりましたが、第三者の私が聞いていてもとても心地よいひと時を過ごしました。

上手く言えませんが、戒名(法名)から感じとれる願いを理解できるようになりたいものです。

【カテゴリ】

本「この国で死ぬということ」と映画「みとりし」

2019年09月17日 08:00

代表の森田です。

先日知人より一冊の本をご紹介いただきました。

タイトルは「この国で死ぬということ」

著者は柴田久美子さん(看取り士)の方です。

看取り士という言葉は知っていましたが、深く考えたこともなくそのような方がおられるんだぐらいでした。

この本を読んで柴田さんをひとことで言うと「日本のマザー・テレサ」ですね。現在の家族構成や医療の発展から、人間の死と言うことを生の声として書いてあります。

さて先日父を見送り、なんとも複雑な気持ちで日々が過ぎているのですが、この本を読んで心が和んだこともたくさんありました。

「死は忌み嫌う怖いものではなく、人生のゴールであり、同時にスタート(バトンリレー)でもある」

の文章を読んだときは、父の死に目に寄り添えて本当に良かったと思いました。まだ三七日が過ぎたところですが、今「死生観」が少し養われてる様にも感じます。

また著者の柴田さんも二度の臨死体験を書かれていますが、この話を母親にすると、「私も経験あるで」と言ったのでビックリ。

15年ほど前に脳腫瘍の摘出手術をした時、「すご~く綺麗な、キラキラと周りが輝いている場所に、自分と知らない人が数名いて、みんな中に入っていかれて、自分も入ろうとするけど入れてもらえんかった」その体験を三回試みたけど追い返され、気がついたら病院のベッドだったと言っていました。

そう思うと今頃父はどのあたりを旅しているんだろうと思うと同時に、葬儀も毎日の念仏も近くで見ているのかな?と思うと恥ずかしい反面、今まで以上に身近で観られている気がして・・・ちょっと怖いです。

最後に著者の柴田さんの経験談が映画になっています。

関西では、十三のシアターセブンと第七藝術劇場の2ヶ所で上映されています。私も近々見に行く予定です。

ご興味のある方は是非ご覧ください。

【カテゴリ】

試験勉強しています

2019年09月01日 08:00

本店の義積です。

お盆を過ぎた頃より、少しだけ暑さが和らいできました。

しかし、私はこの8月から9月中旬ころまで、秋の花粉症なのか謎のアレルギー月間(←私が勝手に名付けている)で少しだけ辛い時期なのです。

昨年の今頃このブログに書きましたが、今年も葬祭ディレクターの試験を受けます。

当社は石材だけでなく葬祭業もしており、私は兼任で葬祭のスタッフもしています。

葬祭ディレクターは、厚生労働省が認定している葬祭業界に働く人にとって必要な知識や技能のレベルを審査し、認定する制度です。

葬祭業界に働く人々の、より一層の知識・技能の向上を図ることと併せて、社会的地位の向上を図ることを目的としています。

試験内容は五種類、実技(幕張・接遇・司会)と筆記試験2種類があります。

(キッチンの机で勉強しています。)

接遇と司会の練習は、キッチンで声を出し練習しおそらく近所から不審人物と思われていると思います。

実技の幕張で規定の机に白い幕を押しピンで規定どおり張り、7分間で完成させます。これを春から練習しています。家に机を持ち帰りほぼ毎晩やっています。

↑これで完成です。

試験は今月11日にあり、京都まで行ってきます。昨年の試験では試験当日の朝に体調が悪くなり救急車で運ばれましたが、根性で病院から戻り試験を受け2級に合格しました。

今年は1級合格を目指します。試験に合格することだけが目的ではなく、この知識が仕事で役立つように勉強します。(*´▽`*)

【カテゴリ】

Warning: file_get_contents(https://www.morita-stone.co.jp/_ssi/contact.html): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/xb635650/morita-stone.co.jp/public_html/morita_blog/wp-content/themes/morita_blog2019/contact.php on line 3