森田石材店ブログ - ちょっと考えてみました -

お墓の高さ

2021年05月28日 08:00

本店 山崎です。

今日はお墓の「高さ」についてです。お墓を建てる時に、この高さを気にされる方は結構いらっしゃいます。

弊社の規格の寸法というのは、9寸角の墓石ならこの高さと決まっているのですが、中には「寸法指定」の指示が出て、高さを変更する事もあります。

この高さを決める際に、確認しておいた方が良い事があります。

①墓地の規約

霊園などによっては、高さ、もしくは総高に上限があるところもあります。建てる前には規格を確認してください。

②本家のお墓の高さ

同じ墓地に本家のお墓がある場合、先祖を敬う、本家を敬うという昔ながらの考えから、分家は本家より高さを低くする慣習があります。これは、①で述べた決まりではないので、必ずしも低くしなければならないという事はありません。しかし、親戚付き合いなど後々に色々と言われても困りますので、建てる際には一度確認してください。

③周りのお墓の高さ

先ほどの本家との高さにも似てきますが、たくさん石塔が建っているような墓地で、特に隣のお墓よりもあまりにも小さくなりすぎても見劣りしてしまいますし、反対に高すぎても目立ってしまいます。同じくらいに揃えていただくのがいいかなと思います。

最近では、洋墓も主流になりつつあります。

洋墓の場合、和墓と違って背の低いものが多いので、この場合は高さよりもデザインに重点を置かれるといったパターンもあります。

周囲より背は低くなるので、高さを重視するのか、デザインを重視するのかどちらか決めておくと良いですね。

なかなかイメージがし難いですが、この現場に建ったらどんな感じかな・・・と言った場合、図面はもちろんの事、現地写真とカラー図面を合成して見ていただく事も可能です!

【カテゴリ】

かたちあるもの

2021年04月19日 08:00

こんにちは、篠山店の上山です。

朝夕はまだまだ寒い日が続きファンヒータはまだ片付けられません。

日課の夜の散歩もフード付きジャンパーで元気な相方のお供です。

さて、最近完成したお墓です。

お隣の京都の山中にある小さなたくさんのお墓も移したい。

処分するのは簡単な話ですが顔も知らない先祖が大変な思いをして建ててくれたお墓。

かたちあるものは我が家の歴史として残したいという希望でした。

移設先の墓地は巻石がズレているため基礎からやり直します。

解体してみるとコンクリートベースが殆ど無い状態。これでは沈下しますね。

小さいお墓は一列ですべて見えるように配置しました。

目には見えない魂、かたちとして残っている小さなお墓。

これからも末永くお祀りください。

【カテゴリ】

お地蔵さんについて考えました

2021年04月12日 08:00

なぜそこに立っているのだろう?どういう意味があるのだろう?と考えたことはありませんか?

身近なようで、意外に知らないお地蔵さんについて考えていきます。

お地蔵さんと言っても、いくつかの種類があります。

まずは、六地蔵と呼ばれるのは、六体のお地蔵さんが並んでいるものです。

お墓の入り口などに並んでいることが多いです。

なぜ一体だけではなく、六体なのでしょうか?

それは、仏教には六道と呼ばれるものがあり、この苦しみを救うために建てられているのが六地蔵と言われています。

また、この六地蔵のお地蔵さんは、赤い前掛けや赤い帽子などを被っていることがあります。

なぜ、このお地蔵さんは赤い物を身にまとっているのかと言うと、赤ちゃんの赤という意味合いがあるようです。

お地蔵さんは、赤ちゃん、子供を守るものとも言われていますので、そこからきているようです。

道端などでよく見かけるのは、道祖神と呼ばれるお地蔵さんです。

道祖神は、道端に立っていて集落の境などにあります。

色々な由来がありますが、その集落に厄災が入りこまないようにと願いを込められたと言われています。

他には、子孫繁栄、交通安全等としても信仰されています。

他には、水子地蔵は、この世に生まれてこられなかった命を供養するための作られたお地蔵さんのことです。

お寺などに立っていることが多いですが、お墓として購入する方もいらっしゃいます。

また、交通事故で亡くなられた方の供養のために事故現場に立っているお地蔵さんもいます。

お地蔵さんは、困っている人を救うためのものであったり、または亡くなられた方を供養するために立てられているのです。

お地蔵さんの前に来たら、お願い事をしてみたり、または亡くなった方が供養出来るように祈ってみましょう。

当店にも可愛らしいお地蔵さんがいらっしゃいます。ご自身の願掛けや家内安全等の為に、マイお地蔵さんを置かれるのも良いかもしれませんね。

【カテゴリ】

西国三十三ヵ所:二十六番札所「一乗寺」

2021年04月01日 08:00

こんちは(^-^*)/

篠山店スタッフです☆彡

今日から4月、桜や花々がが咲きとても気持ちの良い季節になりました。

春は、、、といえば

「春はあけぼの」と出てくる方も多いかもしれませんが、私の場合は「春ははな」です。

今回は推し歌のお寺へ出かけてきました。

西国三十三ヵ所:二十六番札所「一乗寺」

春は花 夏は橘 秋は菊いつも 妙なる法の華山

創建白雉元(650)年。

幼いころから歌っている御詠歌の中で、なんだかゴロもよく覚えやすて想像もしやすいこの歌が好きです。

一度は行ってみたい、行くなら春に行きたいと思っていました。

橘の木もありました。開花時期は5月~7月。白い花が咲きます。

西国三十三ヵ所巡礼では、西国三十三所草創1300年記念事業を行っており令和4年3月31日まで期間延長が決定しました。

特別拝観等のイベントや特別印などあります。

歌の内容を思いながら風景を見るのも楽しいと思います。

【カテゴリ】

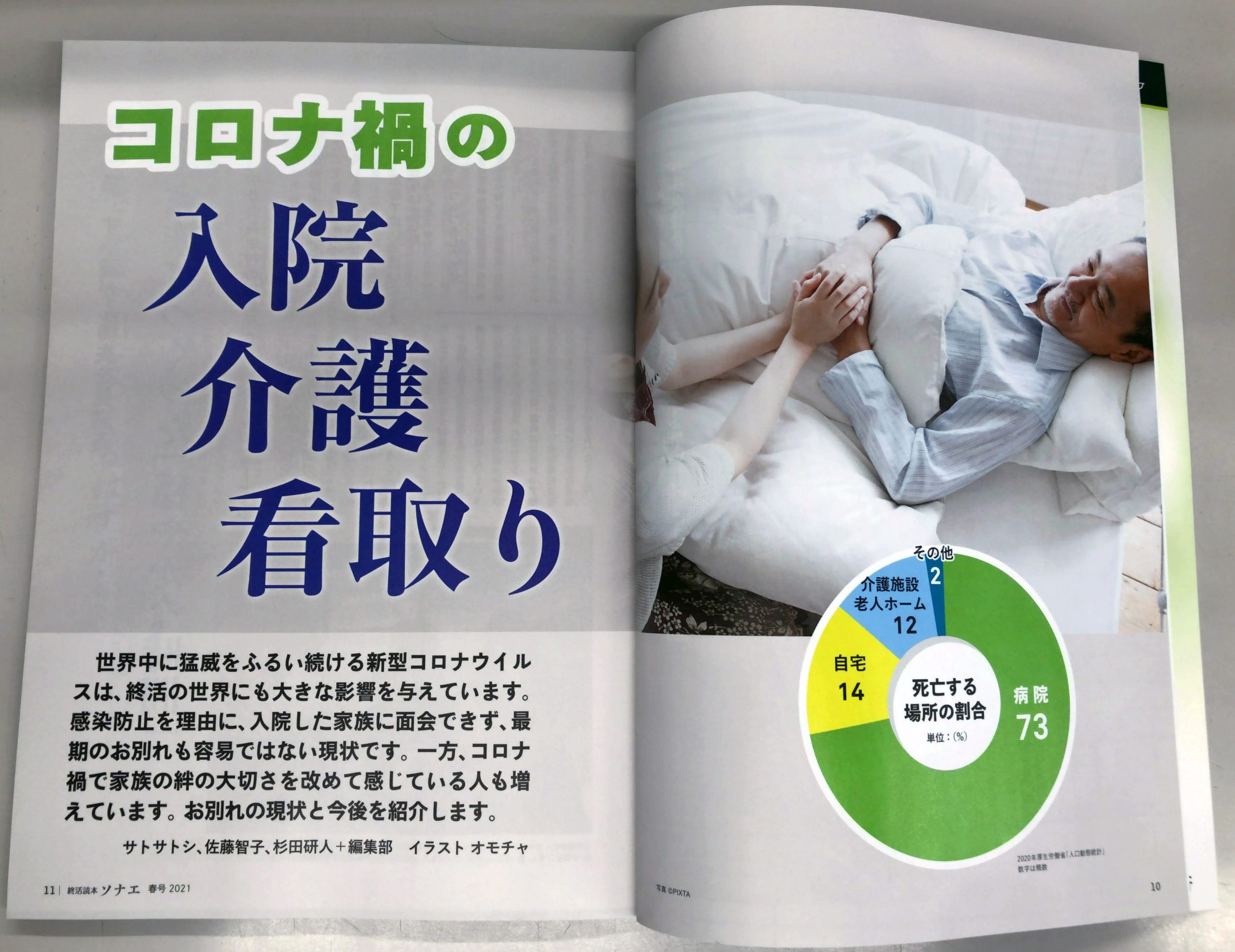

コロナ禍の入院・介護・看取り

2021年03月31日 08:00

仕入れ担当の森田です。

先日発売されました「終活読本 ソナエ Vol.32」では、

コロナ禍の入院・介護・看取り

というタイトルで特集がされていました。

今までは当たり前だった入院された方へのお見舞いが自由に行けないというのは、考えてみれば本当に不便です。

特に家族に自由に会えないということは、多大なストレスだと感じます。

特集の中では、様々な問題が指摘されています。

特に認知症がこれを期に進んでしまうようなことが起こりますと、何とも言えず残念です。

こんな時だからこそ自宅で看取るという選択をされている方もおられるようで、ここでもコロナによる未来の前倒しが始まっているのかなあと思ったりします。

詳しくは本編をご覧ください。

さて先日、ある友人と話していたら「弟がガンで大変だ」という話を聞きました。

数年前から入退院をされているようなのですが、今回の入院はコロナの影響で面会もなかなか難しいとのことでした。

しかも病状は少し悪化しているもよう。

病院のような管理の厳しいところではなく、最後はもう少し家族と一緒にいられるホスピスを検討しているとのことでした。

確かに最後の看取りにおいて、スマホの画面越しではやりきれません。

友人にとって、とてもいい選択のように思えました。

【カテゴリ】

写経とは

2021年03月22日 08:30

こんにちは!

本店の垣崎です。

ようやく暖かい日も増え春らしくなってきました。

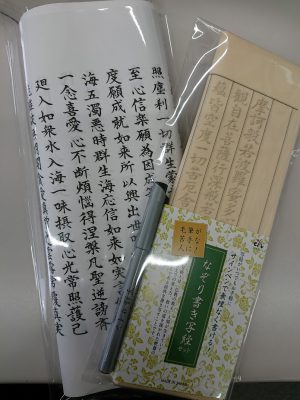

今回は写経についてのお話です。

写経って聞いたことあるけど、どういう意味があるの?と思われる方も多いかと思います。

~写経とは~

元々は僧侶の修行の一つとして始まったものであり、現代では日々の生活の中で生じるストレスや悩みなどを軽くし、心を癒してくれるものとして広く親しまれています。

筆ペンで字を書くのが苦手な私でも左のような写経は下書きがあるので挑戦しやすいです。

写経の文を読み解く事により自然と自分自身と向き合い、心と身体のデトックス効果が得られるのではないでしょうか。

【カテゴリ】

お墓の巻石

2021年03月04日 08:00

本店 山崎です。

寒さも少しづつ和らぎ、春ももうすぐかな~という季節になりましたね。

早く暖かくなってほしいなと思う反面、数年前から突然発症した花粉症(そんなにひどくはないですが…)に少し怯えています(笑)

さて、皆さんはお墓の周りを囲っている巻石というのはご存知ですか?

弊社では「外柵(がいさく)」とも呼んでいます。

実は、この巻石にも意味があって、墓地の境界線であり、またあの世とこの世をわけるという意味を持つとも言われています。

巻石の内側が、つまりは浄土の入口という考え方です。

この巻石にもたくさん種類があります。

もちろん、立地条件などで出来ない場合もあるでしょうし、また巻石をする場合でも、墓地の広さ、周囲の状況などによって変わったりします。

霊園などによっては、全て同じ形の場合もありますが…少しだけ紹介します。シンプルで弊社でも比較的よく出る形です。

左から、くり階段・前面階段・チューリップ型と弊社では呼んでいます。

他にも、前に門柱をつけたり(関東型)、石垣を積んでその上に巻石をのせて、高くする場合もあります。

本当に多種多様とでも言いますか、こだわれば十分にこだわることの出来る場所とも言えます。

その墓地に合わせて、最適な提案が出来るようにしていきたいと思っています。

【カテゴリ】

瞑想におりん

2021年02月17日 08:00

こんちは(^-^*)/

篠山店スタッフです☆彡

今回は、鳴り物系仏具の「おりん」について。

先日、「瞑想するのにりんが欲しい」とご来店がありました。

おりんと言えば

- ・お経を唱えるときに調子を合わせる

- ・邪気をはらう

- ・仏様の耳にまで祈りを届ける

等の意味があります。

が、このりんの響きが瞑想する時に良いそうです。

りんと言っても、いろいろあります。同じ種類でも大きいものと小さいものでは音も響きも違います。

上から見るとわかりますが、厚さもそれぞれ違うのが分かります。これによっても、音(高音、低音)が違ってきます。

たたき方によっても違います。上からたたくと響きがなく、りん棒も傷みやすいのでおすすめできません。

内側から、外側からたたくと響きが良く、長い余韻に浸ることが出来ます。

お店にはいろいろなりんを置いています。

ぜひ、たたき比べてお好きな音色を探してみてはいかがでしょうか。

【カテゴリ】

お祀りすること

2021年02月15日 08:00

こんにちは篠山店の上山です。

昨日一昨日と春のような陽気でナント19℃もありました、初夏?暑いくらいでした。

でも厄神さんの頃にはまた寒くなるようなの体調管理を気を付けないといけませんね。

さて、山の中に置き去りにされていた?忘れられていた?放置されていた?様子の墓石がありました、花立の痕跡はあるのですが長年お花が入っていた様子もありません。

落ち葉で埋まっていますが台座の石もあるようです。

下におろして墓地内に移設しました、

今後の管理の手間いらずのファイバーレジンで仕上げます。

昔では当たり前のうす暗い山中の墓地。

ひっそりと苔むしていたままの方が良かったのかもしれないけれど。

このままでは不憫に想ってしまう。

ひとつ言えることは今まで以上にお線香を手向けてもらえることがあるように願います。

【カテゴリ】

六地蔵様のお話

2021年02月12日 08:00

本店の義積です。

カメラが趣味の私はしょっちゅう神社仏閣を回っています。

先日は加西市の多聞寺に行って参りました。

冬にも拘わらず境内のあちこちに花が飾ってあり素敵なお寺でした。何度も訪れたい場所です!

私は六地蔵さんが好きで撮影に行くと必ず撮影します。多聞寺様の六地蔵さんです。↓

可愛いお顔が印象的です。

個人的には一番左の顔が好きです?

しかし少し違和感があります。

手に持ち物を持っている方が真ん中のかたしかない?!

こちらは福崎町應聖寺(おうしょうじ)様の六地蔵様です。こちらのお地蔵さまは持ち物を持っておられます。

それぞれに持ち物には意味があります。

錫杖(しゃくじょう)は煩悩を払ってくれます。

宝珠(ほうじゅ)は願いを授与してくれます。

如意や宝印は人々に信仰心を教えてくれます。

経箱は智慧を教えてくれます。

六地蔵と呼ばれているこのお地蔵さまは、人が生まれ変わり死に変わり続ける6つの世界(天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道)のそれぞれで苦しむ人々を救うためにおられます。

墓地の入口に必ずと言っていうほどいらっしゃる六地蔵様には他にも墓地は亡くなった人の世界と生きている人の世界の境界です。

お地蔵さまはあの世へ旅立つ人の安全と安らぎを祈るという意味と、もうひとつは死者が迷ってあの世からこの世に帰ってこないようにという2つの意味で生と死の世界の境界に立っておられるのです。

私はお墓参りに行くと必ず両親のお墓と六地蔵様に手を合わせます。

また可愛いお地蔵をみつけたらご紹介しますね!

【カテゴリ】