森田石材店ブログ - 仏具 -

お位牌の取り扱い

2023年08月18日 08:00

こんにちは。

本店の垣崎です。

新しいお位牌には、当たり前ですが傷などはありません。

しかし、ご自宅にあるお位牌はたまに傷がついている場合があります。

追加彫刻の為に会社にお持ちになるお位牌にも傷があるものもあります。

おそらく一生懸命掃除をされて傷がいってしまったようです。

せっかく作ったお位牌の金がはがれたり、傷があったりすると残念ですよね。

お位牌は、何もしない、手を触れないのが一番です。

塗り位牌は、通常金箔や金粉または、蒔絵などで仕上げされています。

汚れを拭き取ろうとして金の部分や蒔絵の箇所を強く拭くと剥がれてしまいます。

総金や金粉仕上げの位牌を、拭くと金がはがれたりまだらになったりすることがあります。

金箔は薄いものですから、強く擦り拭きあげると剥がれて下の黒い塗りの色がでてくるのです。

そのため一切手を触れずそっと安置しておくのが一番です。

どうしても触らないといけないときは柔らかい手袋をはめることをお薦めします。

手袋はホームセンターや100均でも手に入ります。

そして塗りの位牌は水拭きしないでください。

柔らかいクロスなどで金や蒔絵の部分を避けて、塗りの部分だけを軽く拭く(強くこすらない)のがお手入れ法です。

【カテゴリ】

お盆飾り~精霊馬~

2023年07月31日 08:00

本店の山﨑です。

7月も今日で終わり・・・8月になるとお盆がやってきますね。

「お盆」とは、仏教による行事で、古くから行われています。

仏教用語では、「盂蘭盆会(うらぼんえ)」または「盂蘭盆(うらぼん)」とも言われています。

盂蘭盆経という経典に書かれている内容からこのように言われるそうですが、簡単に言うと亡くなったご先祖様が地獄に落ちたりしないように、落ちていても救えるように始まったのが「お盆」という行事です。

お盆飾りとして盆提灯を飾るなど、様々ありますが今日はその中の1つ・・・

お盆飾りによく見られるのがキュウリとナスでできた馬と牛です。

私が幼い頃は家の畑からキュウリとナスを採ってきて作っていました。

もちろん本物で作る事が出来ればいいのですが、今年のようにとびきり暑いとすぐ傷んでしまうのでは。。。という方には真菰でできた物もあります。

この馬と牛を精霊馬と言いますが、これはこの世に戻ってくる時は馬に乗って速く、あの世に戻る時は牛に乗ってなるべくゆっくりと荷物を持って帰っていただくと言った意味が込められています。迎える時は内側(お仏壇側)に、送る時には外側に向けます。

簡単にお盆のことを書きましたが、お盆の形にこだわりすぎず、ご先祖様を親族一同でお迎えする、元気な姿を見せに行くことが一番ですね。

【カテゴリ】

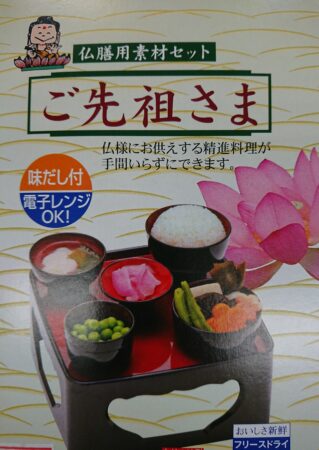

仏膳の準備

2023年07月27日 08:00

こんにちは。

本店の垣崎です。

お盆まで1ヶ月を切りましたが、ご準備されましたか?

毎年のことなので、あるものでできるのが一番ですが

お膳だけは、時間がかかります…

そもそも、こんなにたくさんの器に何のせるの?

年に一度のことだから、何のせるか忘れちゃいますよね。

ざっくり、内容はこちら。

基本「精進料理」なので、肉魚はNGです。

お出汁を取るのも鰹節ではなく、昆布で。

年に一度、仏様がお帰りになるので、たくさんご飯を用意してあげましょう!

とはいえ、毎日これだけのお食事を用意するのは大変なことです。

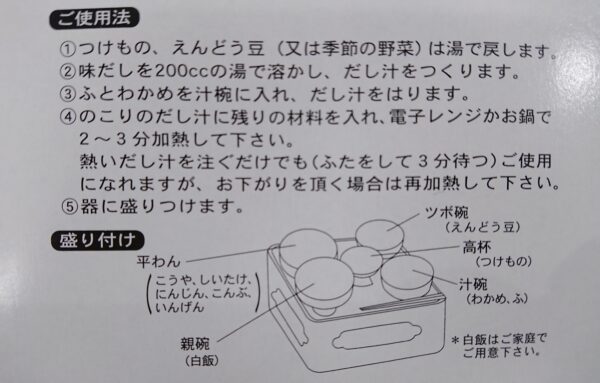

そこで、こんな便利なものもあります。

仏膳用の精進料理がフリーズドライでセットにされた商品です。

200ccのお湯だけで簡単に豪華なお膳が作れます。

もちろん、手作りが一番のおもてなしと思いますが、忙しい方やお料理が苦手な方は、こちらをおすすめします。

但し、御飯はついていませんので、御飯だけは炊いていただくか、パック御飯をご用意ください。

何をするのも形ではなく気持ちがあれば、仏様も喜んでいただけるのではないでしょうか。

【カテゴリ】

花びらが開くローソク

2023年07月24日 08:00

こんにちは滝野店事務スタッフです。

先日来店されたお客様に「このローソクちょうだい」と言って小さな袋を手渡されました。

サンプルでお渡ししていたローソクだったのですが、あいにく在庫を切らしていて、似たタイプのローソクをお勧めしたのですが、普通のは要らないとおっしゃいます。

「このローソクだと消し忘れの心配がなくて見ていても面白かったから、これが良い」と言われるのです。

見て面白いローソクってどんなの?って気になります。

サンプルには

ゆっくり開いた花びらは お互いを支え合いながら

すすけず流れず美しく 最後まで燃焼します。

と表記されています。

火をつけると、ゆっくりと自然に花びらが開いていって、紫色の花芯があらわれて、何ともいえずいい感じなんだそうです。

ちょっと見てみたい!って気持ちになります。

遊び心って大切ですね。

【カテゴリ】

くりん位牌

2023年05月25日 08:00

こんにちは、滝野店事務スタッフです。

先日ご来店されたお客様が「くりん位牌置いてありますか?」と言われました。

「くりだし位牌のことですか?」とお聞きすると、

「お寺さんがくりん位牌て言った。いやクリーン位牌やったかな?それじゃないとあかんて言った。」と。

私ははじめて聞くお位牌の名前だったので、ガラスの位牌のことかなと思いながらお話を聞いていくと、

「ご先祖様のお位牌が9体あって水子さんを入れたら10ある、全部お寺さんに納めたいて言ったらくりん位牌しかあかんらしくて…」まで聞いて、

やっぱり繰り出し(回出位牌)のことだとわかり、

屋根みたいなのが上にあって、前の扉が開いて中にたくさん板が入ってるお位牌て言われませんでしたか?とお聞きすると、

「そうそう、そないな事も言うたったわ。」と笑われました。

仏事に関わる仕事をしていると、お位牌の名前はよく聞きますが、そうでない方は急にくりだし位牌と言われても覚えられないものですよね。

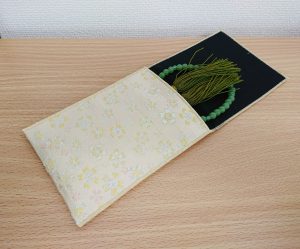

回出位牌とも呼ばれる「繰り出し位牌」は、戒名が書かれた札板が数枚納められているもので、ご先祖様のお位牌が増えた時にお位牌をまとめるために用いられます。

ご住職はお位牌を1つにまとめることをお勧めされたんでしょうね。

過去にご紹介した回出位牌の記事です↓

【カテゴリ】

好物ローソク

2023年05月10日 08:00

こんにちは。

本店の垣崎です。

まだまだ朝晩は冷えますが、日中は暑さが厳しくなってきましたね。

これから更に気温が上がってくると、傷んでしまいやすいお供え物には注意が必要です。

でも、何か仏さまにもお供えを置いてあげたい。

と思いますよね。

そんな時には、カメヤマから出ている人気商品。

好物キャンドル(故人の好物シリーズ)がお勧めです。

本物そっくりに作られたキャンドルは、お供えで置いててもよいし、キャンドルなので火を灯してもOKです。

本店では最近新しく「クリームあんみつ」を仕入れました。

好物キャンドルは「カレー、ラーメン、いちご大福、枝豆、ビール…」他にもたくさん種類があります。

お供えには難しい、アイスやかき氷といった商品もあります。

故人の好きだったものを見つけてお供えしてはいかがでしょうか。

お店にない商品は急ぎでなければ、お取り寄せもできます。

いつでもお声かけ下さい。

【カテゴリ】

花ろうそく

2023年05月02日 08:00

こんにちは滝野店事務スタッフです。

春だというのに雨が多いですね。

何年か前に知り合いの方が可愛いろうそくを探されてたのを思い出しました。

娘さんを亡くされて、仏壇を少しでも可愛く飾ってやりたいという親心からです。

桔梗や桜、百合などさまざまな花がろうそくに描かれていてる、【花ろうそく】というのがあります。元々は寒い地域でお仏壇のお花の代わりに使われていたものなので、火は灯さずに使うのが一般的です。

ろうそくをご供養に使う理由は、ろうそくの火があの世とこの世との架け橋の役目を果たしてくれて、

仏様の周りを明るく照らし供養するためと言われています。

お花の代わりにもなって、ご供養にもなる花ろうそく。おしゃれと可愛いものが好きだった娘さん、きっと喜ばれますね。

花ろうそくの使い方は こちらの記事 をご覧ください。

【カテゴリ】

-400x398.jpg)

-400x380.jpg)