森田石材店ブログ - 神社仏閣 -

神社のリフォーム

2021年09月08日 08:00

こんにちは、篠山店の上山です。

神社のリフォーム工事をしました。

丹波篠山では古くからこの様な無住の神社が多く傷みもあり危険な状態が見受けられます。

コンクリートの亀裂からの雨水侵入の影響で階段がズレてきているのと、両側の灯籠下が沈下し内側に傾いてきています。

灯籠と階段を解体し、ズレている石垣にはコンクリートらしきものはもちろん入っていません。

墓地の基礎ベースと違い階段部分の斜め45度のコンクリート打設が中々難しいのです。

既存の階段なので内側の見えない部分は荒(石を割ったままの状態)なので固定金具も取り付け難いです。

以前陥没していた灯籠廻りと拝殿前はワイヤーメッシュ入りです。

完成後、新しくしたものはステンレス製の手摺りのみですが、見えない基礎部分は強固です。

これからは安心してお詣り下さい。

【カテゴリ】

灯籠の修繕

2021年08月12日 08:00

滝野店の真下(ましも)です。

灯籠の修繕のお手伝いです。

車が灯籠にぶつかってしまって倒壊してしまいました。

お怪我がなかったのが幸いです。

西脇市の神社です。右側の灯籠です。

ちなみに、この神社の手水舎は当社建立です。

下から2番目の土台がずれて、今にも落ちそうです。

笠も一部破損していまいした。

とりあえず、応急処置として、一番下の台以外を解体して、倒れる危険を回避しました。

後日、修繕工事に入らせていただきました。

完成しました。

破損した笠や以前から欠損している所も処置をしました。

村の責任者の区長さんにも喜んでいただきました。

【カテゴリ】

玉石を使って通路づくり

2021年07月30日 09:00

代表の森田です。

毎度お世話になっている神社様から休憩所に行く通路を作ってほしいとのご依頼がありました。

赤線の間を通路に。

考えたのは、できるだけ周りの環境にマッチした感じで考えました。

曲線の通路になるので、玉石を赤線部分に並べる方法で工事をしました。

どうでしょうか。周りの自然にマッチした通路が出来上がりました。

公園や庭などのリフォームに・・・是非参考にしてください。

【カテゴリ】

梅雨の雨がもたらせたもの

2021年06月02日 08:00

こんにちは、篠山店の上山です。

今年は早くに梅雨入りの発表がありましたが、晴天続きで「梅雨入りが間違っているんじゃないの?」と思える今日この頃です。

この時期に工事が近づいたお客様も週刊天気予報には敏感な方が増えてきました。

この晴天はお墓の工事にはありがたいことです。

さて、山中にある神社の修復工事を承りました。

昭和11年5月に拝殿と玉垣を新築した記録が残っています。

写真でも確認できる通り拝殿の左側が谷底になっており、長きに渡る風雨で大屋根からの雨水の影響で谷側の地盤が下がっています。

玉垣と階段、そして地盤沈下の原因でもある雨水の排水処理工事をしました。

ビフォーアフターです。

戦前の新築から数えて85年目の修復、毎年のようにこの梅雨の時期の大量の雨を吸収していた地盤も今年からは300㎜巾のU字溝で谷底へ適正処理します。

これからも安心して地域の信仰の対象としてお祀りされていくことを願います。

【カテゴリ】

神社へ寄進

2021年04月21日 08:00

こんちは(^-^*)/

篠山店スタッフです☆彡

先日、鈴紐のお問合せがありました。

石材店なのに鈴紐?鈴紐って神社にあるカランカランするやつ?です。

氏子さん達が、古くなった鈴紐を寄進されるとのこと。(上記写真の神社とは別のところです…)

そもそも、鈴紐なんでカランカランって振るのでしょう。「願い事叶えてねー」って意味?気になったので、調べてみました。

振り動かして鈴を鳴らし、お参りすることで「敬虔な気持ちにする」「参拝者を祓い清め、神霊の発動を願うもの」と記載がありました。

最近はコロナの影響で、紐を取り外されてたりしますが、カランカランできるときはそのような気持ちをもってお参りしたいと思います。

話はそれましたが…石材店ではありますが、このような付属品も取り扱っております。

今回はこの形にされました。大きさは2尺と3尺。桐枠に「奉納」と入っています。枠は六角形なので奉納日や寄進者の名を入れることも出来ます。網付きなので、しっかりとした感じです。擦り切りにくくなり長持ちします。

この他にも種類があります。サイズも色々です。お問合せ下さい。

【カテゴリ】

石の賽銭箱

2021年03月05日 08:00

代表の森田です。

今回は賽銭箱のお話です。

神社・お寺には必ず置かれていますが、大半が木製ですよね。

たまに金属製の物もありますが、屋外の設置となると「木製は腐ってくる」「金属製は錆びてくる」ということから、

「石で作ってくれないか?」というご依頼を請けることがあります。

今までから数多くの賽銭箱を作ってきましたが、いつも設計で悩みます。

それは、

1.石は細かな細工がし難い

2.鍵をどのように付けるか

3.お金が取り出しやすいか

4.賽銭箱に雨水が入ってしまわないか

などなど・・

こんな難問にぶつかります。

しかし今回は我ながらシンプルで扱いやすい賽銭箱が出来上がりました。

それがこちら・・・

どうでしょう。

シンプルかつ利便性も兼ね備えております。

天端部分はお供え物も置けるし、実は屋根の役目もしています。

写真では見えませんが、賽銭を入れる所は斜めに石を取り付け、お金が滑り台を滑るように入っていきます。

裏面もシンプルな構造で、穴が開いている部分に指を入れて持ち上げるとお金が取り出せる構造です。

今回のものは、鍵を取り付けてはおりません。

宮司さんがいつもおられる神社ということもありますし、また鍵を取付ることで反対に壊されることもありますので。

完成したお賽銭箱、宮司さんには大好評でした。

【カテゴリ】

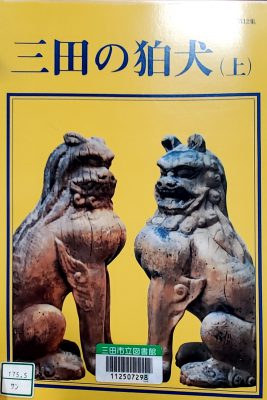

狛犬さん

2021年01月25日 08:00

先日、図書館で面白い本を発見しましたw

「三田の狛犬(上)」 もちろん(下)もあります。

何が書いてあるかというと、そのまんま。

三田市内にある神社の狛犬についてです。

狛犬とは、材質、形など細かく調査されています。

三田地方は浪速石工の手で彫られた「浪速狛犬」という形態が多く、年代、作者により狛犬の形は違う。

その中でも面白いと思ったのが、尾っぽのデザイン。

横に広がったようなもの、縦に長いもの、デザインが細かいものいろいろあります。

なので、近くの神社に実際見に行ってきました!

我が国最古といわれる大和の国一之宮・大神神社から分祀された社。

因幡の白兎の神話で有名な大国主命をお祀りしていることもあり、兎さんも「阿吽」の口をして据えられています。

比較的きれいな狛犬さん。気になる尾っぽは、少し長め?勢いよく上にシュッと伸びた感じです。

三田天満神社

主祭神は菅原道真、大歳大神、伊弉諾尊、伊弉冉尊、大己貴命、少彦名命。

江戸時代、三田藩主九鬼氏の祈願所であった。

ご祭神菅原道真公のお使いの牛さんもいます。

狛犬さん…古い; 頭と体のバランスが…。尾っぽは葉っぱが付いているような形で短めでした。

当店少し前にいた狛犬さん。

尾っぽは上に伸びて、サイドに渦巻が付いたデザインです。

今、いてる狛犬さん。

足の下に(左)獅子?(右)玉?があり、体つき全体がもっちゃりしてますが、後ろ姿、尾っぽは同じ感じでした。

ほんとにいろいろです。

今まで、狛犬さんをじっくり見ることがなかったので新しい発見でした。

神社巡りの楽しみの一つに、狛犬さんぜひ見てみて下さいね☆彡

【カテゴリ】

神社の玉垣改修工事がスタートしました。

2021年01月19日 08:00

代表の森田です。

新年早々、大きな神社の玉垣の改修工事を二ヶ所でスタートしました。

ひとつは「西脇市」、もうひとつは「大阪の和泉市」です。

どちらの神社の玉垣も250年の歳月を経て、崩れ落ちる様な危険な状態でした。

さて、スタートは西脇市の神社です。役員様・工事業者の安全祈願祭を執り行っていただきました。

先ずは、役員様から順番に「玉串奉奠」

Q:なぜ玉串に榊(さかき)を使うのでしょう?

A:常緑樹であり、いつも青々として生命力や繁栄の象徴と考えられているとの事。

次に、工事を行う場所を順次お祓いをしていただきます。

Q:宮司さんが持たれている「お祓い棒」の正式名は?

A:正式名は「大幣」「大麻」おおぬさ と言います。

Q:宮司さんが巻いている「紙吹雪」の正式名は?

A:正式名は「切麻」きりぬさ と言います。

1.大幣(おおぬさ)

2.切麻(きりぬさ)

3.お酒

4.お米

5.お塩

以上を南・南西・西・北西・北・北東・東・南東の順でお祓いをしていただきました。

身も心も引き締まり、事故も無く、喜んでいただける工事を進めていきます。

【カテゴリ】

2021年の仕事初め

2021年01月07日 08:00

神様の会議

2020年11月11日 08:00

本店の義積です。

先日カメラ友達と島根県に旅行に行きました。

そして縁結びの神様である出雲大社にお願いに行って参りました(私ではなく一人娘のです(笑))

旧暦10月は、全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲の国に集まる月です。

他の土地では神様が留守になるので神無月(かんなづき)といいますが、出雲では神様が集まっていらっしゃるので神在月と呼ばれています。

どのようなお話をされているか、とても気になります。

調べてみると誰と誰を縁結びをさせるかお話されているそうです。私も今回念入りにお願いしました(笑)。

はるか昔より人々は自然界のすべてを畏れ敬う気持ちがあり、神道では、山、川、火、水、岩、樹木などはもちろんのこと、井戸、門、屋根などに至るまで、あらゆるものに神様が宿ると考えられています。

私たちは多くの神様に見守れながら毎日を送っているということです。

当社では、様々な神様をお迎えしている石製の「お社」を各店で展示しております。

石のの表面も石を研磨したもの(表面がつるつる)や、切削したもの(表面がざらざら)のものもあります。

石製のものですので、腐食するこもありません。各店に展示してあります。。

【カテゴリ】