本店の中道です。

お客様の声を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。

ご自分が最初に入るであろうお墓なので、子供達に負担をかけられないとの思いで建墓されました。

施工前

掘り方と転圧(地盤を締固める作業)

配筋と水抜き

鉄筋入りベタ基礎ベースの完成

外柵とカロート(納骨堂)の据え付け

土台据え付け

完成

開眼供養の様子

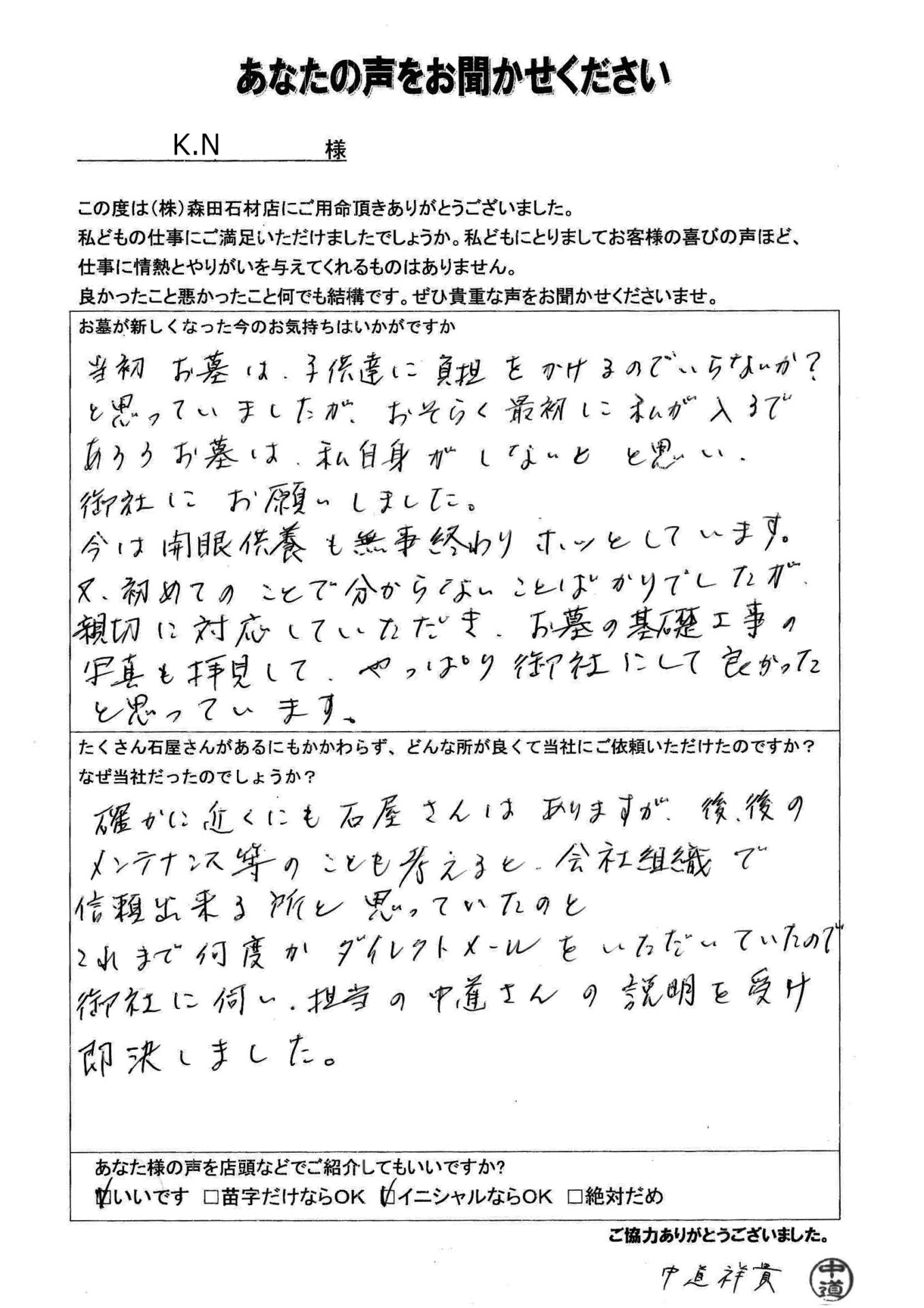

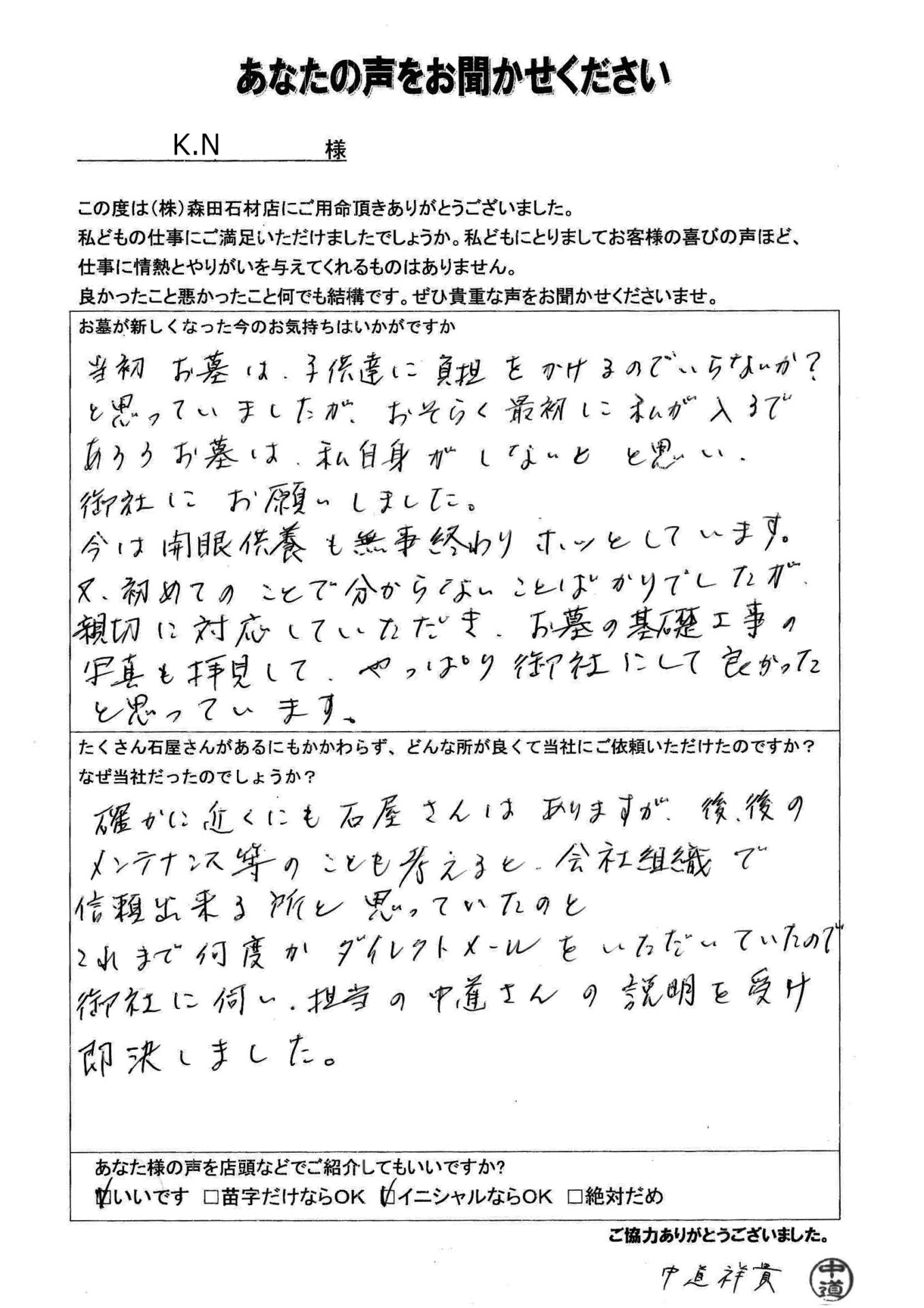

お客様の声

K・Nさま有り難うございました。

今後とも宜しくお願い致します。

2022年07月05日 08:00

本店の中道です。

お客様の声を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。

ご自分が最初に入るであろうお墓なので、子供達に負担をかけられないとの思いで建墓されました。

施工前

掘り方と転圧(地盤を締固める作業)

配筋と水抜き

鉄筋入りベタ基礎ベースの完成

外柵とカロート(納骨堂)の据え付け

土台据え付け

完成

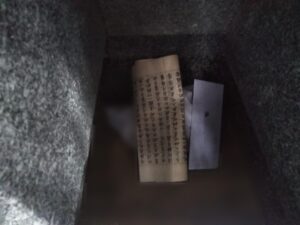

開眼供養の様子

お客様の声

K・Nさま有り難うございました。

今後とも宜しくお願い致します。

【カテゴリ】

2022年07月04日 08:00

本店の髙梨です。

この度、ご主人様がお亡くなりになられたお宅の仏壇の仏具を新しくさせていただきました。

49日が終わったときのお仏壇です。

明かりがなく暗いお仏壇です。差し込む光だけで手前は見えていました。

まずは吊灯籠を設置しました。

はじめの写真はどこか殺風景な感じがして故人様が淋しく見受けられました。

しかし、灯籠だけで一気に温かく見え、ぬくもりが感じられました。

「この際だから、気持ちよくして祀りたい」という奥様の想いで、長年掛けられていた三幅の掛軸も新しくしました。

色が褪せて、角が丸まってしまっていたご本尊様方が見事に変身され、無事に100ヶ日を迎えられたそうです。

【カテゴリ】

2022年07月01日 09:00

こんにちは、篠山店の園中です。

今回は、古い一統墓地から菩提寺の境内墓地へお墓を移した時に喜んで頂いたことをご紹介致します。

ご依頼としては、新しい墓地に代々墓と霊標を建立し、既存の夫婦墓を移設、防草対策とファイバーレジンをご要望でした。

それと、既存の夫婦墓の前に花立を付けて欲しいとのことでした。

この花立に関しては、処分するお墓の台石の一部を使用して、それを加工して作ることをお打ち合わせ時からご説明しておりました。

そして、実際に出来上がった花立をご覧になって「ピカピカで新しい物を付けるよりもしっくりくるし、今まで使っていた物を大事に再利用するのは、いいアイデアだった」と喜んでいただけました。

【カテゴリ】

2022年06月30日 08:00

仕入れ担当の森田です。

先日、某団体のお墓相談で相談を受けていましたら、こんな質問をいただきました。

Q.追加字彫りをしたいのですが、建てた石材店が分かりません。

ご相談者のお住まいとお墓は車で2時間以上離れていました。

建てた石屋さんに依頼しないといけないと思っておられました。

でも分からないので、業者を探さないといけない。

住まいの近くの石材店を探すべきか、墓地の近くの石材店を探すべきか・・・

お墓に追加で文字を彫るときは、建てた石屋さんに依頼するのが普通です。

お客様のことをご存じですし、以前のデータが残っていたり、同じ書体で彫ることが出来るため仕上がりに違和感がないからです。

ただ建てた石屋さんが廃業されていたり、分からない場合には他の石屋さんでも全く問題ありません。

その場合には、それまで彫られた文字にある程度似せて原稿を作ります。

次に、現地に近い業者を選ぶか、いつでも相談できる近い業者を選ぶかです。

これには一長一短ございます。

遠方であれば出張費もかかるかもしれません。

お住まいに近い石材店のほうが話しやすいのであれば、ぶっちゃけ相談するのもひとつです。

お知り合いを紹介してくれるかもしれませんし、遠方でも大丈夫と言ってくれるかもしれません。

【カテゴリ】

2022年06月29日 08:00

こんにちは、たんば篠山店の上山です。

最近完成したお墓です。

墓石の正面文字は、帰一(きいつ)と読みます。

意味は「分かれているものが、一つにまとまること。同じ所に帰着すること。」

お墓ではあまり使われない文字ですが、意味を聞くといい言葉ですね。

京都の禅宗のお寺の住職の文字です。

シンプルに極シンプルに。

お花立ではなく、火口岩(噴火岩)に野花を植えました、廻りが苔むしてくると味が出てくるのですが。

末永くお祀りください。

【カテゴリ】

2022年06月28日 09:00

代表の森田です。

お寺にはそれぞれ御詠歌があります。関西ではお葬儀後、西国三十三か所の御詠歌を四十九日間唱える風習があります。

私も父を送った際、毎日家族で唱えたのですが、それを期に「西国巡礼」を二年かけて回りました。

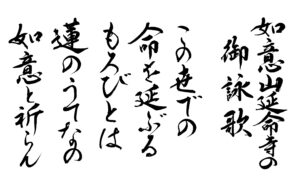

今回は、真言宗の延命寺様の御詠歌を石に刻ませてもらいました。

正面は御詠歌で、裏面は高野山金剛流御詠歌による布教を発願し会員を募られた経緯が記されています。

また、来年が三十三年に一度の「地蔵菩薩御本尊御開扉」の年でもあるので、この碑を建立されました。

除幕式の風景です。御祈祷ならびに会員の皆様で御詠歌を唱えられました。

向かって右側の方が、この碑の文字を書かれた「書道家の新井芳洋氏」です。

力強さと女性のやさしさも伝わる文字だなと思いました。

2022年06月27日 09:15

こんにちは。本店スタッフです。

先日、6月24日は「そうじの力全国大会」でした。

「そうじの力」というのは、ただ掃除をして片付けておしまい。ではなく、掃除をすることで組織改革・人材育成・経営戦略を行うという取り組みです。

森田石材店でも目標に向けて長年活動を続けてきました。

その成果を、同じくそうじの力を実施されている企業様や地元の企業様へ発表いたしました。

私が半年前に本社へ面接に来た際に、まず目に入ったのがこの事務所奥の棚でした。

びしっと並べられたファイルやケース類を見て「綺麗な事務所だな~」と思ったことをよく覚えています。

私は途中参加で、既に綺麗になった社内しか知らなかったのですが、

今回資料作りで過去の写真を見ていると、今とは全く違う散らかった事務所や工場内の姿に「こんな時代もあったのか…」と驚きました。

さて、全国大会は今回が第9回だったのですが参加人数は過去最多とのことで、発表するメンバー・現場で説明をするメンバー・案内係…ほか、みなさんとても緊張されていました。

私は、見学の様子を撮影する係だったのですが、慣れないカメラで写真が全く撮れていなかったらどうしよう、と終始ひやひやしていました。

大きなトラブルもなく無事終了して本当に良かったです。

全国大会は終わってしましましたが、これで終わりでなく今までやってきたことの継続+新たな気づきが大切です。

気を抜かずに更に美しい会社を目指して頑張りたいと思います。

【カテゴリ】

2022年06月24日 08:00

本店の山崎です。

いつもはお客様からの電話には3番手で出ていますので、対応することは少ないのですが・・・先日、かかってきた電話はたまたま私が1番に出ました。その電話は、西宮のお客様からでした。

「今、西宮の甑岩(こしきいわ)神社にいます」と・・・。

聞くところによると、この神社の付近にお住まいで、よく参拝に行かれているそうです。

「ここの神社の鳥居をよく撫でています。他の神社へ行った時も撫でるのですが、ここの神社の鳥居が一番なで心地がよくて気に入っています」

「見れば、森田石材店と彫刻してあったので電話をしておかなければ!と思い立ってかけました」というお電話でした。

聞けば、思い立った良いことはその時に言っておこうと常日頃思っていらっしゃるそうです!素敵な考え方ですね!

なかなか真似できない事です。

私もそこの神社の鳥居を弊社がした事を知りませんでした。

あとで社長に聞くと、私が入社する前・・・阪神淡路大震災で倒壊した鳥居を建て直したそうです。

そして、電話を切る前にその方が、私の名前を聞かれ、

「今、こうして電話に出てもらったのも何かの縁なので、今から神社でお参りして帰る際に、山崎さんの幸せも一緒に祈っておきますね。」とおっしゃってくださいました。

とても心が温かくなるひと時でした。

是非一度、甑岩神社へ行かなければ!!と思っています(^^)

【カテゴリ】

2022年06月23日 08:00

滝野店の中村です。

今回担当したお客様の墓地は藪の中にある墓地です。

お客様の区画は墓地の一番外側にあり、すぐ横が藪になっております。

その為たくさんの葉っぱが落ちてきます。

お客様はまずそれを懸念されていました。

ですので、「お手入れしやすいお墓」というのをコンセプトにデザインさせていただきました。

完成がこちらです。

石張りを全体に施し、掃き掃除と拭き掃除だけでいいようになっております。

先日開眼式を行いました。

故人様の奥様が故人様にお手紙を書いて持って来られました。

とても微笑ましく羨ましく思えました。

【カテゴリ】

2022年06月22日 08:00

滝野店の河合です。

「ご先祖様が代々眠っているお墓、もしも自分が入るとなった時にいっぱいだったら?」

「そもそもお墓は何人まで入られる?」

お墓に関してお客様からそのようなお声をいただくことがあります。

もし実際にそのようなことになったらどうしたらよいのでしょうか。

お墓に関する法律には「墓地埋葬法」がありますが、これはお墓の設置などについて定めた法律であり、1つのお墓に何人で入りましょうといったことを定めた法律ではありません。

つまり、お墓の大きさという物理的な制約はありますが、法律として定められている定員は存在しないのです。

これに加えて先祖代々の何代目までお墓で祀りましょう、という決まりや習慣もありませんから、お墓に入っているお骨の数はお墓それぞれで異なります。

お墓は大きなものから小さなものまで、その大きさは様々ですし、お墓が受け継がれてきた時間が長ければ長いほど、中に納められているご先祖様のお骨の数も多くなります。

そのため、お墓が定員間近かどうかは、当然のことながらそれぞれのお墓により異なっているのです。

では、実際に何人がお墓に入れるのでしょう。1人当たり必要となる空間は、ごく一般的なお墓の納骨室(カロート)ですと平均6~8人程のお骨を納骨することができますが、前後左右のスペースを有効に使うことで、最大10人まで納められる場合もあります。

これは、先祖代々お墓を承継した方が夫婦で納骨され続けたと考えて、3~4代が眠っている計算になります。

ご葬儀も滞りなく済み、納骨しようとお墓を開けた段階で既に納骨室(カロート)がお骨でいっぱいだった、というケースも実際にあることなのです。

そのような時は一体どうすればよいでしょうか。

もう納骨室(カロート)がいっぱいなのだから、新しいお墓を建てなければと考えるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

納骨室(カロート)がお骨でいっぱいになった時点でご遺骨を取り出して、木綿のさらしやガーゼといった天然素材製の袋の中にご遺骨を移し纏める事で、新たに納骨室の空間を確保することができます。この天然素材製の袋は長い時間をかけて土に還っていきます。

それでもいっぱいで新たにご遺骨を納めることができない時はご遺骨を他の場所に移動させることも考えなくてはなりません。

一般的に弔い上げとなる三十三回忌または五十回忌が済んだご遺骨は、墓地の中の共同墓地や永代供養墓などに移すことも考えられます。

ただし、こうした場合は他の方と一緒に納骨されますので、後になってから自分たちのご遺骨だけを取り出すことはできなくなります。

ご家族や親族同士でよく話し合いきちんと納得した上で移すことを決めましょう。

【カテゴリ】