滝野店事務スタッフです。

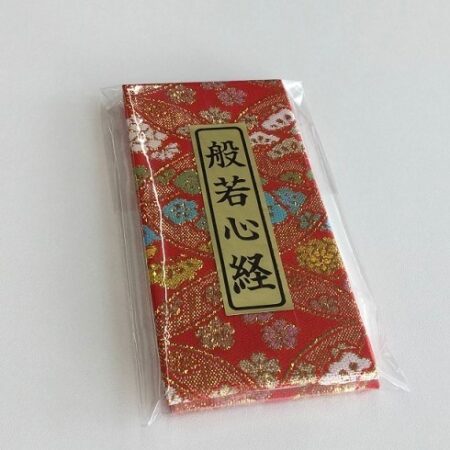

今日は、先日経本を予約をされたお客様が来店されました。

いつもニコニコ楽しい方です。

ちょっとその経本の説明をさせていただきます。

般若心経といえば、とくに信仰心のない方でも知っているくらいとても有名なお経ですよね。

600万字の大教典を圧縮したもので、すべてを理解することは大変難しいですが、

意味を離れて暗誦するだけでもとても身近なものに感じられます。

こちらは持ち運びに便利なコンパクトサイズなので、いつでもどこでも手に取って見ることができますし、

普段から携帯してお守り代わりにしていただくのもオススメです。

小さなサイズですが、中身は大きな文字でふりがなもふってあるので、般若心経の読み方に不安がある方も安心です。

暖色のきれいな金襴表紙で、手のひらにおさまるサイズです。

私もお守り代わりに欲しいなと思っています。