本店の中道です。

年末のお仕事で、ファイバーレジンとブロックの洗浄のご依頼をお受けしました。

施工前

キレイになったと大変喜んで頂きました。

2021年01月28日 08:00

【カテゴリ】

2021年01月27日 08:00

本店の髙梨です。

先日、ご来店いただきましたユーザー様のお話です。

「5年ほど前にして頂いた積石が崩れてしまったので直して欲しい」との事でしたので、すぐに現地に同行いたしました。

山中の墓地でしたので、おそらく獣の通り道であったり、上から流れてきた水(鉄砲水)が押し崩したのだと予想しました。

今回は石の裏側にセメントを詰めて崩れないように積み直しをしました。

【カテゴリ】

2021年01月26日 08:00

篠山店の園中です。

今回は、伊達冠石をとっても気に入って頂けたお客様のご紹介です。

伊達冠石とは、宮城県伊具郡丸森町の大蔵山でしか採れない珍しい石です。

伊達冠石の黒檀色は徐々に鉄褐色へ変化していき、移り変わっていくさまを味わえる魅力のある石と説明すると興味を持って頂きました。

自然のありのままの姿を残したところも面白いし、お参りに行く度に変化を楽しめるお墓って、かっこいいと気に入って頂きました。

建立する場所。古い碑が多数立っていますが、古碑は撤去し霊標に仏様を刻みます。

そうするとこの広さ全てを使う必要もなくなるので、内に巻石を付け墓石をコンパクトにまとめることになりました。

土を掘り起こし、基礎を作っていきます。

栗石を敷き、採石を入れてランマーで転圧します。

型枠を組み鉄筋を配置。コンクリートを流し込みます。

延石を配置し、延石の組み合わせ部分にステンレス製の金具を取付。墓石の下にくるように納骨堂を配置。

区画内に砕石を入れ、ランマーで転圧。それぞれの部材を配置していきます。

最後に区画のまわりに砕石を入れて、防草対策のファイバーレジンを施工。

これで完成。お客様からは、霊標と外柵が、完全に磨きを掛けず艶が出ていない水磨き仕上げな所が、伊達冠の味わいと調和された仕上げになっていると喜んで頂けました。

2021年01月25日 08:00

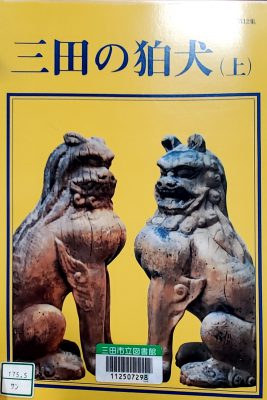

先日、図書館で面白い本を発見しましたw

「三田の狛犬(上)」 もちろん(下)もあります。

何が書いてあるかというと、そのまんま。

三田市内にある神社の狛犬についてです。

狛犬とは、材質、形など細かく調査されています。

三田地方は浪速石工の手で彫られた「浪速狛犬」という形態が多く、年代、作者により狛犬の形は違う。

その中でも面白いと思ったのが、尾っぽのデザイン。

横に広がったようなもの、縦に長いもの、デザインが細かいものいろいろあります。

なので、近くの神社に実際見に行ってきました!

我が国最古といわれる大和の国一之宮・大神神社から分祀された社。

因幡の白兎の神話で有名な大国主命をお祀りしていることもあり、兎さんも「阿吽」の口をして据えられています。

比較的きれいな狛犬さん。気になる尾っぽは、少し長め?勢いよく上にシュッと伸びた感じです。

三田天満神社

主祭神は菅原道真、大歳大神、伊弉諾尊、伊弉冉尊、大己貴命、少彦名命。

江戸時代、三田藩主九鬼氏の祈願所であった。

ご祭神菅原道真公のお使いの牛さんもいます。

狛犬さん…古い; 頭と体のバランスが…。尾っぽは葉っぱが付いているような形で短めでした。

当店少し前にいた狛犬さん。

尾っぽは上に伸びて、サイドに渦巻が付いたデザインです。

今、いてる狛犬さん。

足の下に(左)獅子?(右)玉?があり、体つき全体がもっちゃりしてますが、後ろ姿、尾っぽは同じ感じでした。

ほんとにいろいろです。

今まで、狛犬さんをじっくり見ることがなかったので新しい発見でした。

神社巡りの楽しみの一つに、狛犬さんぜひ見てみて下さいね☆彡

【カテゴリ】

2021年01月22日 08:00

仕入担当の森田です。

終活読本「ソナエ」という雑誌があります。

産経新聞出版から3ヶ月に1回の季節ごとに発売されています。

今月号の表紙はこれです。

内容はなかなか充実していまして、私たち業界人も読んで参考になるところが多々あります。

さてこの雑誌に実は私が出演してしまいました。

それがこのページ。

防災サバイバル術の特集の中で、お墓の防災についてお話しています。

お墓の防災と言いましても幅広く、地震や津波もあれば、台風や洪水もあります。

阪神淡路大震災から26年が経ちましたが、あの震災以来、お墓の地震対策はかなり進みました。

そして東日本大震災のときには、地震対策がキチンとなされた墓石はかなりの確率で倒壊しないことも分かっています。

最近のお墓は接着剤で固定されることが大半です。

昔の様なモルタル施工と比較すれば、柔軟かつ強力な接着力でお墓を支えてくれています。

しかしこの接着剤にも限界があります。

長持ちはしますが、定期的なメンテナンスは必要です。

本編ではそんなこともお話しています。

【カテゴリ】

2021年01月20日 08:00

本店の義積です。

私の冬の楽しみのひとつに雀を見ることがあります。

毎朝会社の駐車場にはたくさんの雀が降り、まんまるでとても可愛い姿をしています。

この時期の雀は羽毛を立て、羽毛の間に空気をたくさん取り込み、体温で温めます。雀の寒さ対策ですね。

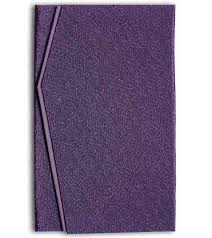

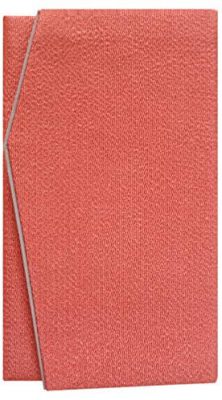

さて、今日は「ふくさ」のお話です。

ふくさは、もともと貴重品を納めてある箱の上に、ほこりや汚れ避けとして掛けられていた風呂敷から来ています。

贈りもの汚さないように丁寧に運んでいます、という礼儀を示すもの、とされてきました。

皆さんはふくさと言えば何色をお持ちですか?

お葬式などで使用することが多い紫や黒が多いと思います。

お葬儀や法事で大活躍しますね。

紫色のふくさは私も持っています。

また毎年お正月にも違う色のふくさが活躍します。

毎年お正月に義積家の代表としてお寺に参り、ご住職にご挨拶をします。

この時「年賀」としてお金を包むのですが、この場合は新年のご挨拶ですので明るい色のふくさにしています。

実は、ふくさも慶弔で使用する色があるのです。

お祝いの場合、オレンジ・エンジ・藤・ピンク・紫などを使用します。

またお悔やみの場合は、紺・緑・グレー・うぐいす・紫などを使用します。

紫は、お祝い事とお悔やみ事の両方に使えます。

今は可愛いデザインのものがたくさん増えてきました。

大人なら一つは持っておきたいアイテムです。

我々世代はもちろん、若い方たちも使って欲しいと思います。

【カテゴリ】

2021年01月19日 08:00

代表の森田です。

新年早々、大きな神社の玉垣の改修工事を二ヶ所でスタートしました。

ひとつは「西脇市」、もうひとつは「大阪の和泉市」です。

どちらの神社の玉垣も250年の歳月を経て、崩れ落ちる様な危険な状態でした。

さて、スタートは西脇市の神社です。役員様・工事業者の安全祈願祭を執り行っていただきました。

先ずは、役員様から順番に「玉串奉奠」

Q:なぜ玉串に榊(さかき)を使うのでしょう?

A:常緑樹であり、いつも青々として生命力や繁栄の象徴と考えられているとの事。

次に、工事を行う場所を順次お祓いをしていただきます。

Q:宮司さんが持たれている「お祓い棒」の正式名は?

A:正式名は「大幣」「大麻」おおぬさ と言います。

Q:宮司さんが巻いている「紙吹雪」の正式名は?

A:正式名は「切麻」きりぬさ と言います。

1.大幣(おおぬさ)

2.切麻(きりぬさ)

3.お酒

4.お米

5.お塩

以上を南・南西・西・北西・北・北東・東・南東の順でお祓いをしていただきました。

身も心も引き締まり、事故も無く、喜んでいただける工事を進めていきます。

【カテゴリ】

2021年01月18日 08:00

本店 山崎です。

本店展示場にまた新しい石塔を入荷しました。

それがこちら・・・

「開楽(ひらく)型」です。今まで、滝野店には展示していたのですが、本店に展示するのは今回が初めてです。

まず一番最初に目が行くのが扉の部分だと思います。

ここが開楽型の一番の特徴です。

一般的なお墓は、水鉢を動かして納骨します。重くて大変です・・・

でも、開楽型は観音開きの扉で簡単に開きます。

扉を開くと、少しのスペースがありその奥に納骨堂への扉があります。この内側の扉を開いて納骨します。

開いたところのスペースにはちょっとした掃除道具を入れておくこともできますし、お参りが終わった後に湯呑と線香立てをしまっておくこともできます。

いろいろな形の中から気に入ったものをお選びください。

2021年01月15日 08:00

滝野店の中村です。

最近、「墓じまい」についてよく耳にします。このブログでも度々記事にあがります。

当社へのご依頼やご相談もよく頂きます。しかし、この墓じまいトラブルが多いのも事実です。

トラブルの原因の一つとして挙げられるのはご親族との話し合いが出来ていない事です。

ご家族の中では話がまとまっていてもご親族との話し合いが不十分な為、後々「まだ私たちが墓守しているのに勝手に墓じまいをしてしまった」とこじれることも少なくありません。

あるお客様は公営墓地を新たに契約し、引越しを考えておられましたが親族の猛反対にあい、改葬(お墓の引越し)が出来なくなりました。

しかし公営墓地の規約に「契約後3年以内に墓石の建立」とあり、頭を悩まされています。

まさに「親族との話し合いが不十分」の典型例ではないでしょうか。

また以前私も記事にあげましたが、墓守をしたりお墓参りをするのはご当家だけではありません。

親族の方や、友人・知人もお参りをさることはあります。

お墓参りをしたとき、お墓がなくなっている時のショックといったらはかり知れないものがあります。

次にトラブルの原因として挙げられるのが、「引越し先が不明瞭」です。

「お墓参り(墓守)も大変だし、最近よくTVでもやってるし、うちも墓じまいしようかな…。」と安易に考えられてご依頼されることがあります。

「改葬先はお決まりですか?」と聞くと「墓石を撤去するだけではないの?」と言われる事もあります。

多くの方は「もう何年も前に納骨したので骨は残っていない」と思われています。

しかし、そのお墓の土壌によってもご遺骨の保存状態は違います。

また納骨の方法によっても違います。

例えば骨壺のまま納骨されていれば当然ご遺骨は残ります。

現在の墓石の多くはご遺骨の確認は容易に出来ますが、中には墓石の撤去後でないと確認できないものもあります。

中には「自宅の庭に埋めといたらいいんじゃないの?」と言われた事もあります。

これは「墓地、埋葬等に関する法律」(墓地埋葬法、ないし、墓埋法(ぼまいほう)などと略されて呼ばれることも多い法律です)で禁じられています。

ですので、あらかじめご遺骨の安置先は決めておくことが大事です。

次に引越し先が決まっていても意外と忘れがちなのが「改葬許可書」です。

こちらも墓埋法5条1項により、改葬、墓じまいを行うためには、市区町村長の許可が必要であると定められています。

この、改葬を行うための市区町村長の許可、墓じまいを行うための市区町村長の許可のことを、改葬許可と呼びます。

今お墓がある役所にて「改葬許可申請」を行ってください。

書式や添付書類など自治体によって違いますので各自治体に問い合わせるかホームページをご覧ください。

・篠山市役所

・丹波市役所

・西脇市役所

・加東市役所

・三田市役所

・小野市役所

また、この改葬許可書とは別に改葬先(永代供養等納骨堂も含め)に必要な提出書類も必ずご確認ください。

最後に費用です。

上記の点が解決し、現地を確認させて頂いた上でお見積りさせていただきます。ただ墓地の返還方法によってこの金額も大幅に変わってきます。

墓石のみ撤去すればいい墓地もあれば、更地に戻さないといけない墓地、土の入れ替えをしないといけない墓地やコンクリートを打設しないといけない墓地等…。

墓地によって条件は全く異なります。

中には土の入れ替えを深さ1mまでしないといけない墓地もありました。こうなると費用もぐっとかさみます。

墓地を管理されているところ(管理事務所や自治会長、墓地管理委員会など)で必ずご確認ください。

親族だけの墓地であれば親族とよく話し合ってください。

以上の点を踏まえようやく改葬ができるようなります。是非参考にしてください。